四国八十八ヶ所霊場が庶民に広まったのは江戸時代前半のことといわれています。その普及に努めた「真念」ゆかりの「真念庵」が、37番札所岩本寺から38番札所金剛福寺の間にあります。

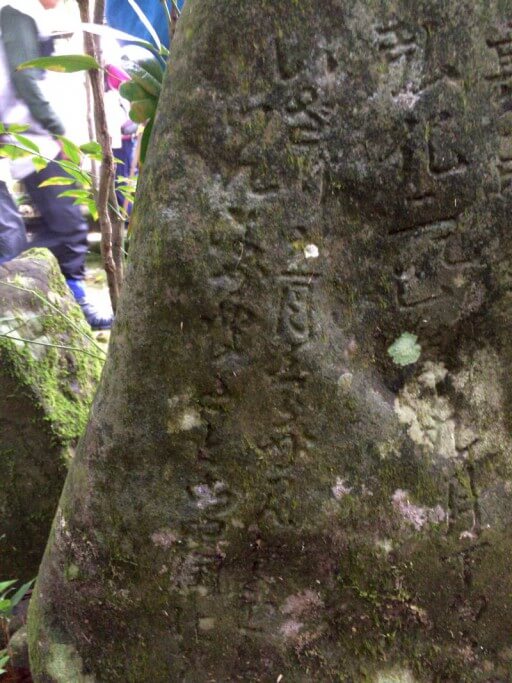

日本第一霊場と書かれた標石

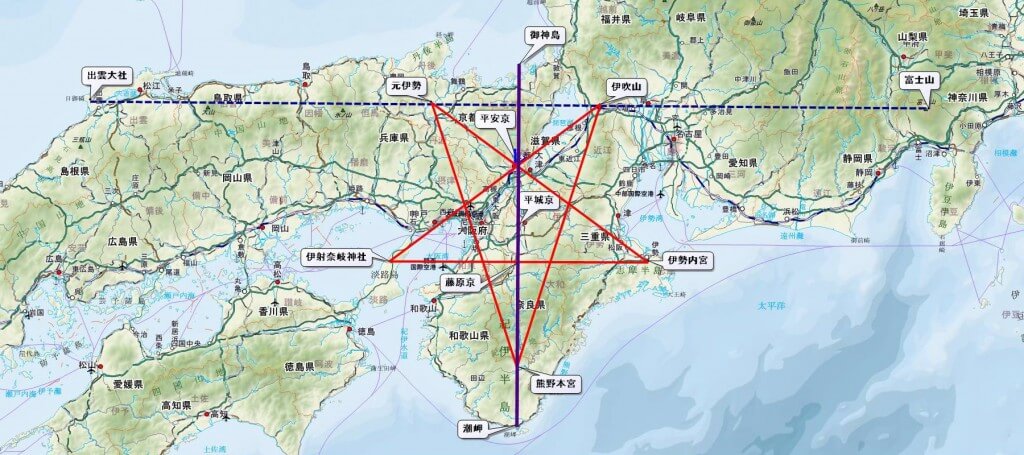

—– こちらの記事に登場する主な地名・単語

真念庵(しんねんあん)

天和年間(てんわねんかん)

高野聖(こうやひじり)

遊行者(ゆぎょうしゃ)

四国邊路道指南(しこくへんろみちしるべ)

足摺山(あしずりさん)

弘化年間(こうかねんかん)

霊験(れいげん)

—– こちらの記事に登場する人物

有辨真念(ゆうべんしんねん / ?~1692?)… 土佐出身、大坂在住とされる江戸時代初期の高野聖。四国遍路史上初のガイドブックを発刊、庶民への遍路の普及に努めた。

四国遍路を庶民に広めた人物

真念庵(高知県土佐清水市市野瀬)

このお堂の名前は真念庵。江戸時代天和年間(1681~1684)に建てられたと伝えられている。

発起人である真念は土佐出身、大坂在住と伝わる 江戸時代初期の高野聖。「こうやひじり」 と読む。特定の寺院を持たず各地を回り、仏教の教えを広めて回った遊行者。とりわけ高野山系の遊行者をそのように呼ぶ。

お大師さまの大ファンであった真念は、四国遍路を20回以上回る中で、どうすれば大師の教えと四国遍路が世に広まるかを熟考。四国遍路初のガイドブック 四国邊路道指南 を発刊した。

その本の中で "巡るべき箇所" を選定したものが、今日の第●●番。番号が決まると人々は自然とそれを目指して歩いて行く。

お遍路さんが通る道 = 遍路道

の概念がこれによって誕生。庶民にとって四国遍路が身近なものとなった。

四国八十八ヶ所の "88" という数字には諸説あるが、真念によって選定されたことが有力な説の一つとされる。

37番と38番の札所間距離は約90kmで最も長い。それでいて 38番を参った後、39番へ向かう道順は、来た道を再び戻る "打ち戻りルート" が一般的。

この場所は39番札所延光寺へ向かう分岐点でもある。すなわち交差点に例えると、この場所は三方向に分かれる "T字路" となる。

札所間距離が長い区間は広範囲となる分、人口が少ない地域を多く抱えるため宿泊施設が乏しい。

そんな場所での巡礼者の救済を目的として、三方向へ分かれる地点に建立された善根宿が真念庵である。

古くから知られたお四国参りの沙汰

足摺遍路道三百五十町石、始まりの標石

お堂の向かいに立つ背丈のやや低い標石。道しるべや看板が無い時代、真念は道標の導入を行った。

この場所から足摺山へは 7里あるが、その道すがらに1町ごとに標石を設けた。足摺遍路道三百五十丁石 と呼ばれる。

足摺山… 第38番金剛福寺

7里… 約28km

1町… 約109m

建立された年月 "弘化二年" は、西暦では1845年。

真念庵の建立は天和年間(1681~1684)とされるので パッと見るに真念が活躍した時代と計算が合わないが、原型となるものを真念が建て、後年改修の際に置き換えられたものだろう。

寄進者の国元には、"美作國" "播磨國" "摂津国" 等が見られる。それぞれ隣り合う地域なので、何らかのネットワークがあったのだろうか?

足摺遍路石の多くは道路改修等で失われ、現在の遍路道沿いで目にすることができるのは限られた数となっている。

美作国… 岡山県北部、現 津山市周辺

播磨国… 兵庫県南部・南西部、現 神戸市・姫路市など

摂津国… 大阪府西部・兵庫県南東部、現 高槻市・尼崎市など

お四国の御利益が説かれる

こちらの石に刻まれた文言

いざり立 目くらが見たと をしが云 つんぼが 聞たと 御四国のさた

現在は使われなくなった表現が綴られているが、身体になんらかの不自由がある者が時に奇跡的な霊験を得た噂が広く伝わり、多くの人々が四国へ訪れ遍路となり、そのご利益を求めて旅をした。

現代で言うところの 「口コミ」 が、こちらの石に記されています。

真念ゆかりの遍路道や道標に関しては、以下リンクの記事につづきます。

【38番札所金剛福寺→39番札所延光寺(三原村経由)】標石の元祖「真念遍路石」

【「真念庵」 地図】