香川県丸亀市の現存十二天守のひとつを有する「丸亀城」の周辺の古地図をみると、内濠だけではなく、外濠が存在しています。現在はそのほとんどが埋め立てにより姿を消していますが、その痕跡を探してみたいと思います。

かつて存在した丸亀城外濠は、現在は大部分が宅地化などにより痕跡を留めていませんが、南西角の一部が外濠緑道公園として整備されています。

「濠」と「堀」の違い

ここでは「外濠」緑道公園となっていますが、堀と濠の違いについて考察します。

堀

濠

訓読みではどちらも「ほり」と読みます。

外堀

外濠

いずれも読みは「そとぼり」で、どちらを書いても意味は通じると思います。

厳密にいえば「堀」は掘ってできた溝のことを指し、空堀(からほり)など水が張られていないものも含まれます。「濠」はさんずいが付いているように、掘ってできた溝に水が張られているものに限られます。

本来は水が張られているかどうかが表記のわかれ目なのですが、実際の使われ方としては後者の方が明確に防衛・防犯を意図して掘られたもので、堀より濠を名乗る水路のほうが規模が大きな印象を受けます。城郭の「ほり」はその役割から「濠」のほうが相応しいでしょうし、吉野ケ里遺跡のような古代人の集落には環濠集落(かんごうしゅうらく)と呼ばれる形態が見られますが、これは放射状に広がる集落の外側を円形の濠で囲ったものです。

対してかつて大阪市街地で見ることができた「ほり」のほとんどは、道頓堀のように「堀」の字です。大坂といえば八百八橋と謳われた水の都で、既存の川に加えて市街地には縦横無尽に水路が張り巡らされていました。それらは外敵からの防衛というよりは、水運のためや火災発生時の延焼を防ぐ水路としての機能が思い浮かびます。それだとイメージ的には濠より堀がしっくりきます。

外濠緑道公園

丸亀城の旧外濠の一部は埋め立てられ緑道公園に姿を変えました。

丸亀城の外濠は、大部分が埋め立てられその痕跡をたどることが難しくなっておりますが、天守から見て南西角の部分の旧外濠が緑道公園に姿を変えて存在しています。

外濠が直角にカーブしていた南西端に立つと、埋め立てられているものの、周辺と比べて土地が低いことがわかります。

旧外濠の中でも、この地点が天守から最も遠い場所になります。お城はどこにあるのかなと探すのですが、この位置からは木や住宅があって見えなかったです。ただ角度が悪いだけで、北(左斜め)か東(右斜め)へ数十m歩けば、お城が見えます。

南西角から旧外濠をたどって天守の真南に当たる場所まで歩いてくると、ここが外濠緑道公園の正面入口のような位置付けで、標石は「丸亀城外堀跡」となっています。

水が張られているものが「濠」で、水が張られていないのが「堀」と解説しましたが、世の中ではそこまで厳密に使いわけがされているようには感じないので、どちらも正解です。

ただ「跡」「痕」はどうでしょう。どちらも訓読みでは「あと」と読みます。「址」も「あと」と読みます。

これらは明確に使いわけがありますね。

痕…身体や物体に残されているあと。傷痕や機銃掃射痕など

跡…何かが行動や存在したあと。足跡、寺院跡など

址…建物が存在したあと。ほぼ城のあとにおいて用いられる

例えば「城址」「城跡」どちらも正解です。「城痕」とはならないです。

厳密にいえば城郭の土台や石垣などの遺構を指す場合は「城址」、お城の遺構全体を指す場合は「城跡」となります。

①外堀跡

②外堀痕

③外堀址

②は誤りとして、①③が正解です。とはいえ③はあまり見かけない表現です。というのも「址」は現在常用外漢字なので、積極的に用いられていない気がします。

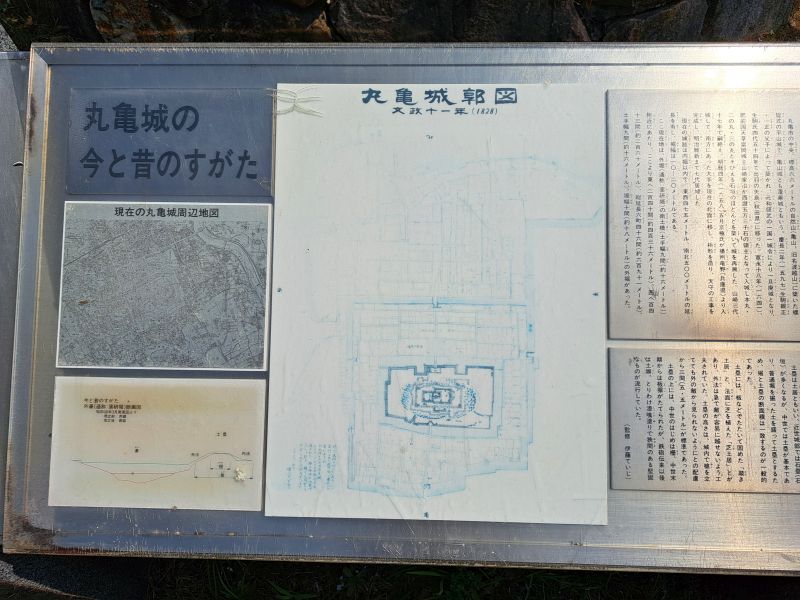

退色して見づらくなっていますが、文政11年(1828)に描かれた外濠を含む丸亀城の周辺図の複製画が掲示されています。

現在、外濠緑道公園があるのが地図の南西(左下)角から真南にかけての場所です。別の記事で紹介したもう一つの緑道公園である東汐入川緑道公園は、外濠北東(右上)角から右上に流れ出ている部分になります。

正面入口から西へ少し移動すると丸亀城が見え、今は石垣修復作業のクレーンが最も目立ちます。

平成30年(2018)の西日本豪雨や台風24号の影響により、城山を護る石垣が崩落してしまいました。以降、修復作業が続けられていて、完成は何度か延長されて令和13年(2031)3月と発表されています。

【「外濠緑道公園」 地図】

外濠が存在する城郭はあるのか

丸亀城がそうであるように、現代の全国各地の城郭で見ることができる濠の多くは内濠で、城は街の中心に位置していることが多いので、戦後の都市化計画による用地確保等の事情により、世に存在した外濠の多くが埋められてしまいました。

果たして外濠が残されている城はあるのか?

ということになりますが、これが日本三名城の一城に数えられる大阪城に現在も外濠が存在しています。大坂冬の陣などによって一時的に埋められたことがあるのに、です。その理由については諸説様々存在するところですが、明治時代初期からから終戦まで大阪城の敷地には大阪砲兵工廠(閉所時の名称は大阪陸軍造兵廠)が置かれていたことに理由がありそうです。

最盛期には6万人の従業員を抱えていたともいわれ「東洋一の大工場」と謳われた軍需工場が大阪砲兵工廠です。外濠を通じて船舶による資材の搬入や完成した兵器の搬出であったり、警備面を考えたときに出入口を限定することができる外濠の存在が有効だったため、大阪が発展して市街地が手狭になろうとも外濠は埋められることなく存続しました。

しかしながら城という文化財といえどすぐ横に軍需工場があったがゆえ、第二次世界大戦末期になると大阪城周辺は特に激しい空襲に晒され、ついに終戦前日の昭和20年(1945)8月14日に壊滅的な被害を被ります。それは軍需工場を破壊するために大型爆弾を用いた集中攻撃だったため、戦争が終わっても不発弾等の存在により大阪全体が徐々に復興して都市化していくなかにあっても、大阪城周辺はなかなか復旧に取り掛かれなかったようです。そうこうしているうちに周辺では市街地ができ上がっていき、大阪城周辺はそれに組み込まれることがなかったため、ここでもまた外濠は埋め立てを逃れ、現代でも存在することになりました。

私は城郭には詳しくないので、外濠が現存している城が他に思い浮かばないのですが、日本国内で外濠を見ることができる城は他にあるのでしょうか。それくらい外濠が現存している城は全国を見渡しても少ない気がします。

外濠由来の水路

こちらは前述の外濠緑道公園とは異なる場所で、古地図をたどりながら探索していて、ある水路を発見しました。

丸亀城天守から東北東の方向に土居橋という道路橋が架かっています。延長は20m弱で、注意していないと橋であることに気付かないくらい短い道路橋ですが、その下には小さな水路が流れています。

現在の水路の幅は短い橋の更に半分ほどですが、土居橋を架けた時は、もう少し水路幅が広かったかもしれませんね。

ここから南側(=上流、左側)は暗渠化されて地表から姿を消しています。

こちらは丸亀城外濠由来の水路で、私が知る限り旧外濠の中で唯一水が流れている地点じゃないかなあと思います。

この土居橋の地点から地表に出た水路(=旧外濠)は北に向かって流れていて、香川県道33号高松善通寺線(=旧外濠北東角)付近で再び暗渠になり、やがて海に流れ出ているものと思われます。

※丸亀城に関して、以下リンクの記事で詳しく紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【丸亀城】日本一高い石垣と大きく見える工夫が施された現存天守

※丸亀城の外濠の痕跡に関して、以下リンクの記事でもご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【77番札所道隆寺→78番札所郷照寺】かつての丸亀城外濠近くにのこされている遍路標石

【「土居橋」 地図】