修行の道場と呼ばれる高知県16ヶ寺最後の札所である39番札所延光寺。本尊である薬師如来は「目治し薬師」と呼ばれ信仰を集めていて、亀が持ち帰った銅鐘の伝説も知られています。

第39番延光寺 本堂・大師堂

—– こちらの記事に登場する主な地名・単語

高知県(こうちけん)

第39番延光寺(だい39ばんえんこうじ)

目治し薬師(めなおしやくし)

閼伽井(あかい)

寺山(てらやま)

鐘楼(しょうろう)

梵鐘(ぼんしょう)

延喜年間(えんぎねんかん)

赤亀山(しゃっきざん)

亀鶴山宝光寺(きかくざんほうこうじ)

弥勒寺鋳(みろくじちゅう)

大師由来の眼洗いの井戸

清水が湧く井戸

本堂横にある清水が湧く井戸とお地蔵さま。

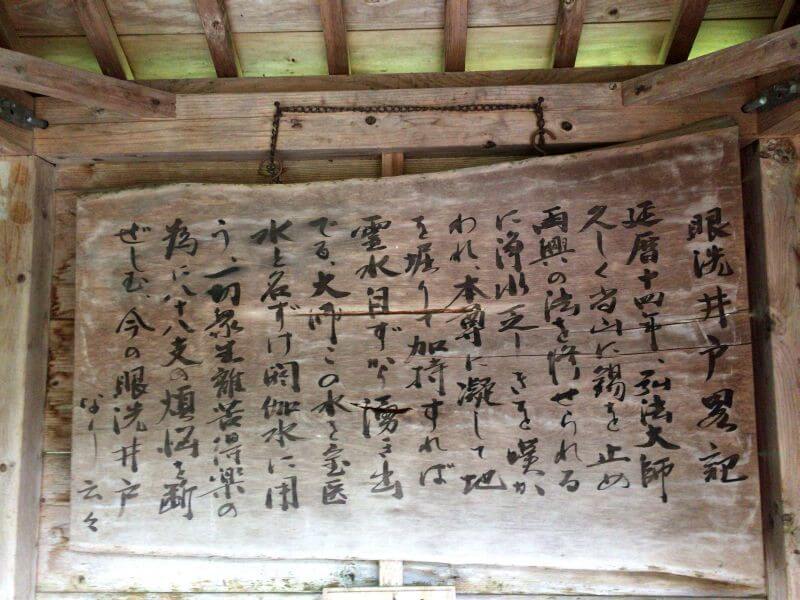

眼洗いの井戸のあらまし

お大師さまがこの地を訪れた際、浄水が無い事を嘆かれ、本尊である薬師如来の啓示を受けた場所を掘ると水が湧き出た。

大師はこの霊水を閼伽井(=あかい、神仏に捧げる水を汲む井戸)に用いた他、眼を洗えば薬師如来の加護により眼病が治る、もしくは病を防ぐと後世に伝えた。

滾々と湧き出る清水

かつては延光寺がある寺山集落の人々の生活水にも用いられた由緒正しい清水。

今日はお堂での読経を終えたお遍路さんがこちらの井戸を訪れ、目を洗う姿が見られます。

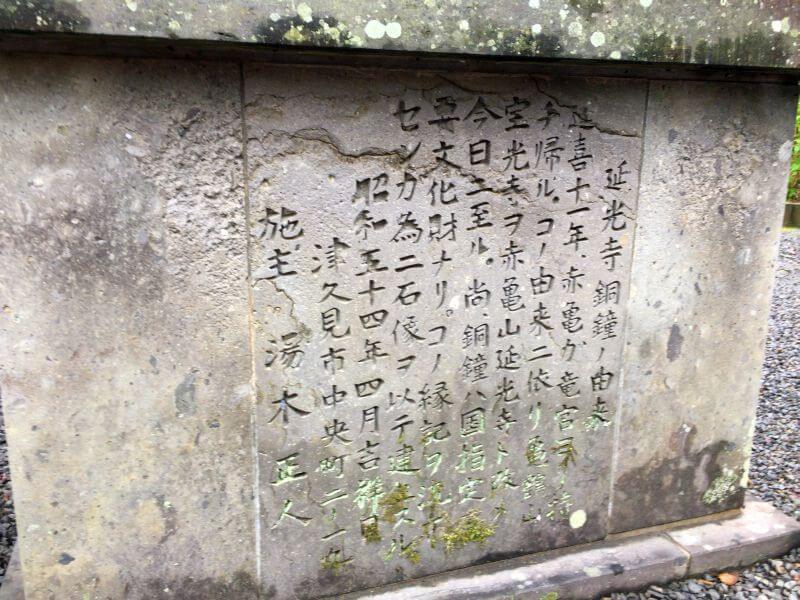

赤い亀が持ち帰った銅鐘

高知県現存最古の鐘

山門横にあるこちらの鐘楼。延喜11年(911)の紀年印がある、高知県現存最古の梵鐘であり 国の重要文化財指定。国内としても現存7番目の古さ。

明治維新後の廃藩置県で高知県が発足した際、県庁が置かれた高知市に移され、議会の開始/終了を知らせる時報の鐘として用いられていたこともある。

< 延喜年間 参考 >

延喜21年(921)に空海が "弘法大師" の名を醍醐天皇から贈られている。高野山に入定されたのが承和2年(835)なので、実に86年後の事。

銅鐘を背負った亀

ある日、池に居た赤いカメが姿を消し、再び現れた時に甲羅に銅鐘を背負って帰って来た。

その鐘を寺に据え置くと共に山号を "赤亀山" に、寺号を "延光寺" に、それぞれ改められた。

縁起のお話

そのお話は、亀の石像がある台座部分に刻まれている。行基がお寺を開いた時は "亀鶴山宝光寺" の名であったようです。

伝説では赤亀が竜宮城から持ち帰った鐘であると伝わるが、鐘に刻まれた銘文には "鋳弥勒寺鐘" とあり、元々は違う場所にあったと推察される。その弥勒寺がどこにあった寺院なのかは明らかになっていない。

39番札所延光寺を打ち終えると、高知県土佐國にわかれをつげ、40番札所観自在寺がある愛媛県伊予國に入っていきます。

延光寺門前にある次の札所への距離・方向を示す標石をお見逃しなく。

※延光寺門前の標石に関しては、以下リンクの記事でご紹介していますので、ぜひご覧ください。

【39番札所延光寺門前】延光寺から観自在寺へ向かう地点にある標石

| 【39番札所】 | 赤亀山 寺山院 延光寺(しゃっきざん じさんいん えんこうじ) |

| 宗派: | 真言宗智山派 |

| 本尊: | 薬師如来 |

| 真言: | おん ころころ せんだり まとうぎ そわか |

| 開基: | 行基菩薩 |

| 住所: | 高知県宿毛市平田町中山390 |

| 電話: | 0880-66-0225 |