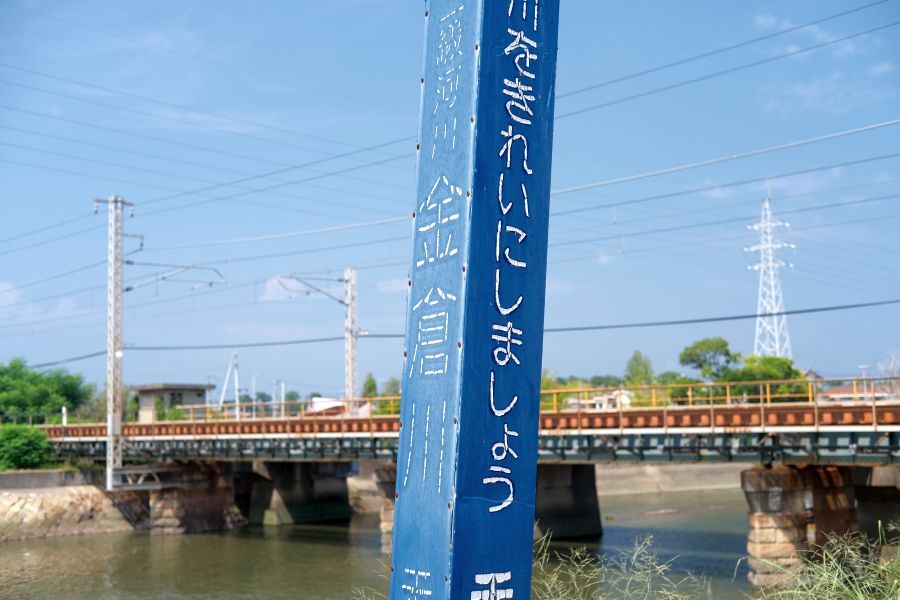

77番札所道隆寺近くの金倉川河口付近にJR線の鉄道橋「中津川橋りょう」があります。橋脚をじっくりと観察してみると、珍しい煉瓦工法「フランドル積み」の痕跡をみることができます。

金倉川(かなくらがわ)は丸亀平野を流れる延長約20kmの河川で、上流にはこんぴらさんの門前街や満濃池があります。

中津川橋りょう

JR予讃線の多度津-讃岐塩屋の間に架かる中津川橋りょうは、満濃池の上流から流れ出た金倉川が瀬戸内海に注ぐ河口付近に架かる鉄道橋です。

この場所は住所では丸亀市中津町になりますが、丸亀市の市街地より多度津町の市街地のほうが近い場所です。四国八十八ヶ所の札所でいえば77番札所道隆寺の近くで、そこからの距離は1.2kmほどです。順打ちであれば78番札所郷照寺を目指して歩き始めてから、20分かからないくらいで中津川橋りょうの近くを通過します。

※橋りょうは漢字では「橋梁」と書きますが、「梁」の字が常用漢字外のため、公式表記などでは「りょう」と平仮名で表記されます。

※中津川橋りょう近くの中務茂兵衛標石を以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【77番札所道隆寺→78番札所郷照寺】「道場寺」と表記されている中務茂兵衛標石

中津川橋りょうの下の歩道は「桁下1.6m」です。

中津川橋りょうの両岸には、橋の下を通ることができる歩道があります。とはいえその高さは1.6mです。観察する際は列車の通過(物凄い音がする)と、橋桁に頭を打たないよう十分注意する必要があります。

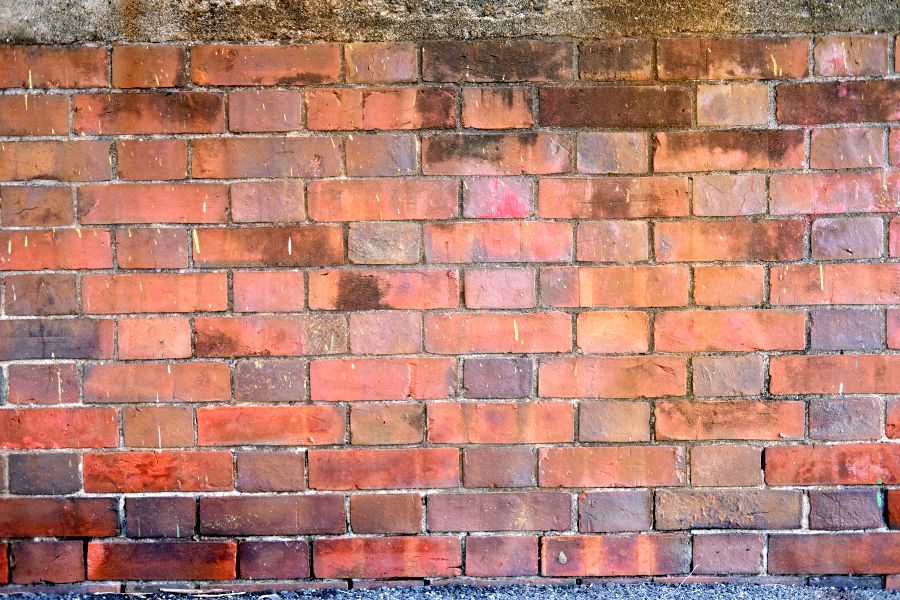

フランドル積み

中津川橋りょうの橋脚で特筆される点は、レンガの組み方が「フランドル積み」である点で、数ある煉瓦工法の中で最も美しい模様が表れるのがフランドル積みといわれています。

フランドル積みとは、

小口長手小口長手…

長手小口長手小口…

異なる向きの煉瓦を同段に組む工法です。

対して、

小口小口小口小口…

長手長手長手長手…

と組むのがイギリス積み。明治期の日本へ最初に入って来た煉瓦工法はフランドル積みですが、遅れてイギリス積みが伝わると、煉瓦建造物の多くが後者で施工されるようになっていきました。現代で、港などに行くと戦前に煉瓦で造られた倉庫群を目にすることがありますが、そのほとんどはイギリス積みです。中津川橋りょうの橋脚のようなフランドル積みを目にすることができる機会は、日本国内ではたいへん貴重です。

日本国内でフランドル積みが衰退していった理由は、関東大震災時にイギリス積みの建造物と比べてフランドル積みの建造物のほうが倒壊したものが多数見られたようで、地震が多い日本においてフランドル積みは耐震強度面で敬遠されるようになっていきました。フランドル積みが先に伝わったがゆえ、イギリス積みの建造物と比べて古い建物が多かったことも理由にありそうです。それよりも、イギリス積みのほうが積み方が容易で煉瓦の個数が少なくて済むので、経済面など様々な面から日本の煉瓦工法はイギリス積みに移行していったことが考えられます。

フランドル積みは、文献等によって「フランス積み」と称されることがあります。

それは間違いではないのですが、フランドル積み発祥の地である「フランドル地方」はフランスだけを指すものではありません。オランダ南西部・ベルギー西部・フランス北東部に跨るエリアであり、現在その大部分はベルギー領に当たります。

Flandre…フランドル/フランス語

Flandern…フランデレン/オランダ語 ※ベルギーでの発音はこれに近い

Flandern…フランダーン/ドイツ語

Flanders…フランダース/英語

同じ場所でも北へ行くに連れて言葉が少しずつ変化していくのが興味深いですね。イギリス読みの「フランダース」と聞くと、多くの日本人は聞き馴染みのある単語じゃないかなあと思います。児童文学「フランダースの犬/ウィーダ・1872」の舞台がフランデレン地方アントウェルペンです。作者の国籍と作品を発表したのが英国なので、タイトルがイギリス読みのフランダース、舞台になった都市名がアントワープとなっています。

フランドル積みについては、75番札所善通寺から76番札所金倉寺への遍路道沿いでも見ることができます。

そちらの橋とこちらの中津川橋りょうは共に、香川県で一番最初に敷設された讃岐鉄道(現JR四国)の初代開通区間です。川の橋梁だけでなく水路橋までくまなく調べていくと、まだまだフランドル積みの煉瓦橋台を発見することができそうですね。

※JR善通寺駅近くのレンガ橋台に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【75番札所善通寺→76番札所金倉寺】遍路道沿いで見られる珍しいレンガ橋台

両側の橋台だけがフランドル積みなわけではなく、3基ある橋脚全てがフランドル積み煉瓦で、それを川の流れから保護するために設けられた左右の擁石から成ります。

下部が白く見えるのは、フジツボ等が付着しているためです。海に出るまで1km足らずという場所なので、川の水は汽水です。金倉川の水量が少なかったり、潮が満ちて海水が川を逆流する時間帯のこの場所は、限りなく海水に近い塩分濃度だと思われます。

近くの踏切警報機の音が聞こえてきたので、ここで調査は一度中断し鉄橋から離れます。下に居る時に列車が通過するとその大音量もですが、頭のすぐ上を何十トンもの列車が通るって、ちょっとこわいです。

四国の鉄道網の中心地「多度津」

写真は多度津行きの各駅停車の車両で、JR四国といえばローカル線のイメージがありますが、この区間はそれと違って運転本数が多い区間です。

手前(煉瓦橋台)が下り線で多度津及び松山・高知方面に向かう線路。

奥(コンクリート橋台)が上り線で讃岐塩屋及び高松・岡山方面に向かう線路。

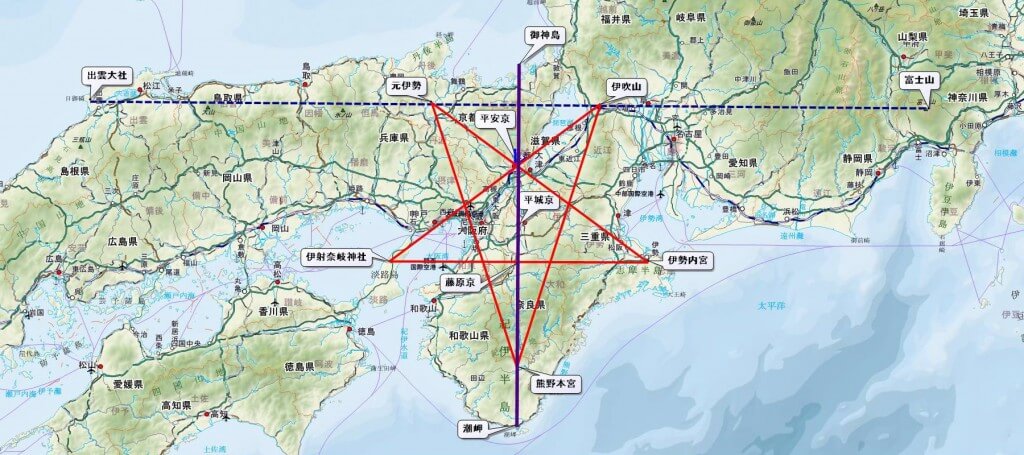

この場所を通る列車は1時間に数往復の各駅停車に加えて、多度津駅でわかれて松山方面と高知方面に直通する特急が概ね1時間に1往復運転されています。四国の鉄道を「X」の字で表す場合、その中心は路線が松山と高知にわかれる多度津駅になります。なので、同駅に近い中津川橋りょうのは四国の鉄道網においてほぼ中心部分に位置していて、JR四国の中では通過する列車の本数が多い区間です。

列車が鉄橋を通過したのを見計らってもう少し眺めてみることにします。

中津川橋りょうと海の位置関係を見てみると、海の手前に見えている道路橋は香川県道21号丸亀詫間豊浜線で、通称「さぬき浜街道」と呼ばれています。

さぬき浜街道が完成したのは瀬戸大橋が開通した昭和63年(1988)なので、長らく鉄道橋である中津川橋りょうが金倉川の最下流に架かる橋だったことになります。

写真には写っていませんが、金倉川河口左岸のさぬき浜街道付近には丸亀藩第2代藩主である京極高豊(きょうごくたかとよ/1655-1694)が貞享5年(1688)に造営した庭園、中津万象園(なかづばんしょうえん)があります。

新旧予讃線橋脚を比較すると、下り線の橋脚は煉瓦と石積みで橋桁は鋼材(プレートガーダー)、上り線は橋脚橋桁共にコンクリートで造られています。

下り線(煉瓦+石材+鋼材)…明治22年(1889)

上り線(コンクリート)…昭和41年(1966)

後者の橋は当区間の複線化に際して、既存線の北側に新線を追加する形で架けられました。

前者の橋脚は煉瓦と石材でできていることを申し上げましたが、よく見るとその上にコンクリートの土台で嵩上げされていることがわかります。架橋当時はコンクリート土台を履かせていなかった可能性があり、橋自体が今より少し低かったのかもしれません。

気になるのは左側の橋脚ばかりですが、ずっと眺めていて上流(左)と下流(右)で擁石の形状が異なることに気付きました。これは橋脚に当たる水流の負荷を考えてのことでしょうね。橋脚に水流が当たる面積を分散させる役割と、斜めにすることで流木等の異物が橋脚に引っ掛かりにくくする工夫と思われます。

丸亀平野を潤す金倉川

中津川橋りょう付近から上流を眺めると見える道路橋が歩きお遍路さんが通行する幸橋で、橋の右(西)約1kmのところに77番札所道隆寺があり、奥の霞んでいる山はこんぴらさんがある象頭山(ぞうずさん)です。

歩き遍路で金倉川に接近するのは基本的にはこの幸橋のただ一度ですが、こんぴらさんに行ったことがある人であれば市街地を流れるのがこの川なので、金倉川とは知らずに渡っていると思います。

※琴平町内の金倉川に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【香川県琴平町】川の中にのこる「こんぴら鉄道競争」の痕跡である琴急橋脚跡

金倉川をさらに上流にさかのぼると日本最大のため池で、古くはお大師さまが改修を行ったと伝わる満濃池(まんのういけ)があります。

※満濃池とそのほとりにある別格17番札所神野寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【別格17番札所神野寺】お大師さまが改修を行われた日本最大のため池「満濃池」

【「中津川橋りょう」 地図】