77番札所道隆寺から78番札所郷照寺に向かう道中で香川県第二の都市である丸亀市を通過します。今では通行するお遍路さんが少なくなった旧遍路道沿いに、大部分が埋設され地面から少しだけ顔を出している中務茂兵衛標石がのこされています。

丸亀市内の旧遍路道沿いで、地面から少しだけ顔を出している状態の中務茂兵衛標石を見つけました。

中務茂兵衛義教<なかつかさもへえよしのり>

中務茂兵衛義教<なかつかさもへえよしのり/弘化2年(1845)4月30日-大正11年(1922)2月14日>

周防國大嶋郡椋野村(すおうのくにおおしまぐんむくのむら、現山口県周防大島町)出身。

22歳の頃に周防大島を出奔(しゅっぽん)。それから一度も故郷に戻ることなく、明治から大正にかけて四国八十八ヶ所を繰り返し巡拝する事279回と87ヶ所。バスや自家用車が普及している時代ではないので殆どが徒歩。 歩き遍路としての巡拝回数は最多記録と名高く、今後それを上回ることは不可能に近い。 明治19年(1886)、茂兵衛42歳。88度目の巡拝の頃から標石(しるべいし)の建立を始めた。標石は四国各地で確認されているだけで200基以上。札所の境内、遍路道沿いに数多く残されている。

※これまでに調査した中務茂兵衛の標石に関して、以下リンクの記事に一覧でまとめていますので、こちらもぜひご覧ください。

標石が立っている場所

奥に見えているのが青ノ山(あおのやま、標高224m)で、そのふもとにあるのが78番札所郷照寺です。

山の方向からここは真っ直ぐ行きたいところですが、標石が指す方向に従って右へ曲がります。

道がクランク状になっているため、この地点に標石が建てられたと考えることができます。

右に曲がったと思ったら100m行くか行かないかの地点でまた左へ曲がります。写真では中央に黄色壁が見えていますが、その付近にあるT字路を左折です。

※この標石から77番札所道隆寺方向にある標石に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【77番札所道隆寺→78番札所郷照寺】旧丸亀街道にのこされている遍路道を示す標石

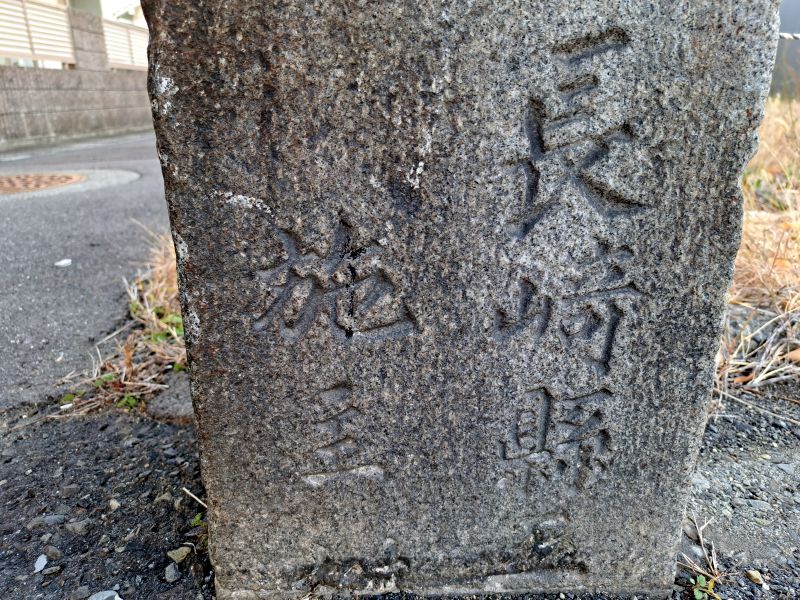

標石の正面に表記されている内容

標石の大半が埋設されていて、貴重な情報の多くを読み取ることができないのが残念ですが、地上に出ている部分を読み解いていきたいと思います。

<正面>

右(指差し)

寺場道

長﨑縣五●

施主●

上下にわけて見ていきます。

78番札所が道場寺から郷照寺へ改名されたのは江戸時代のようですが、それ以降も旧称で呼ばれることが一般的だったようです。

<正面上部>

右(指差し)

寺場道

道場寺→78番札所郷照寺

踊りはね念仏申す道場寺拍子をそろえ鉦を打つなり

道場寺の名は現代の78番札所郷照寺の御詠歌にその名が登場します。

郷照寺への改名は江戸時代で、寛文4年(1664)の高松藩主・松平頼重(まつだいらよりしげ)による再興の際と伝わりますが、こちらの標石を見る限り茂兵衛さんが遍路をしていた明治時代でも旧称の道場寺が馴染んでいたといえそうですね。

77番札所道隆寺→78番札所道場寺は名前が似ているので、混同を避ける意味で78番札所が郷照寺に改められたという話も聞いたこともあります。

※道場寺と記載されている標石に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。後者の記事に登場する標石は後年の追記と思われます。

【77番札所道隆寺→78番札所郷照寺】「道場寺」と表記されている中務茂兵衛標石

【79番札所天皇寺近く】崇徳上皇伝説の「八十場の霊泉」のほとりに立つ中務茂兵衛標石

四国八十八ヶ所霊場では、53番札所圓明寺と54番札所圓明寺(現・延命寺)に同様の例が存在します。

長崎と聞いて、一般的に寺院やお寺参りのイメージが先行する土地ではないのですが、茂兵衛さんの標石を探索しているとそこそこ目にすることができるのが長崎県の施主です。

<正面下部>

長﨑縣五●

施主●

地面に埋まりかけの部分で辛うじて「五」の字を確認することができますが、長崎県で五が付く地名と言えば「五島列島」が連想できます。また「平」とも読めなくない。だとすると「平戸市」「平町」などが考えられ、いずれも北松浦郡か南松浦郡に属する離島になります。

施主住所・小型・巡拝回数の三つの共通点から65番札所三角寺への登り口にある標石と似ている気がしたのですが、なにぶんどちらの石も深く埋設されていて情報の読み取りが困難なので、特定とまではいきません。

※65番札所三角寺の登り口にのこされている標石に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【64番札所前神寺→65番札所三角寺】古いフォントが特徴的な小さな中務茂兵衛標石

標石の右面に表記されている内容

右面には茂兵衛さんの巡拝回数が記されていて、深く埋め込まれている当標石ですが、定型文を手掛かりにどれだけ埋設されているか考察してみます。

<右面>

左(指差し)

道隆寺

壹百三十度●

周防國大島●

願主中●

道隆寺→77番札所道隆寺

中務茂兵衛「130度目/279度中」の四国遍路は自身49歳の時のものになります。

壹百三十度(目為供養建之)

周防國大島(郡椋野村)

願主中(務茂兵衛義教)

中務茂兵衛標石の定型文を埋設部分()に当てはめてみました。そこから想像するに標石の地表に出ているのは4割くらいで、6割が地面に埋設されている感じでしょうか。

標石の左面に表記されている内容

月までが分からないのですが、巡拝回数を手掛かりに時期を考察してみます。

<左面>

明治二十六●

明治二十六年は西暦1903年。

同年4月1日、西多摩郡・北多摩郡・南多摩郡が神奈川県から東京府へ移管されました。

西多摩郡…檜原村、奥多摩町など ※現行

北多摩郡…立川市、府中市など

南多摩郡…八王子市、町田市など

廃藩置県後、東京では何度か境界変更が繰り返されました。この区域変更によって誕生した東京府と当時は管理が別だった東京市を合わせた形が、ほぼ現在の東京都の領域になります。

以下のリンクの記事でご紹介してる標石が、明治26年12月の建立で133度と記載されています。茂兵衛さんの巡拝ペースがだいたい45日で1周なので、130度だと明治26年7月前後になるでしょうか。

※明治26年12月建立の中務茂兵衛標石に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【71番札所弥谷寺→72番札所曼荼羅寺】大師修行の霊山を臨む位置に立つ中務茂兵衛標石

※この標石から78番札所郷照寺方向に少し進んだ先にある標石に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【77番札所道隆寺→78番札所郷照寺】かつての丸亀城外濠近くにのこされている遍路標石

標石メモ

発見し易さ ★★☆☆☆

文字の判別 ★★☆☆☆

状態 ★★★☆☆

総評:現代の地図では紹介されていない旧遍路道沿いにあることと、地面に半分以上埋設され小さな標石と化しているので、近くを通りがかっても気づかない場合があります。ゆえに記載情報の半分くらいは地中部分に隠れています。字自体がしっかりしているので、その点が惜しく思います。

※個人的な感想で標石の優劣を表すものではありません

【「丸亀市旧遍路道沿いにのこされている中務茂兵衛標石」 地図】