74番札所甲山寺の本堂は夏至の日出方向を指していて、これは善通寺市の市街地が夏至の日出と冬至の日入を結ぶ二至ラインを条里の基本線に都市計画されたことに関係すると思われます。レイライン的な観点から札所の構造を分析します。

レイライン的な観点から見た札所の構造

四国八十八ヶ所の札所は、由来書はもとより、様々なガイドブックや寄稿文などで、その歴史が紹介されています。そんなこともあって、すでに語り尽くされているような印象がありますが、個々の札所をその構造から分析するレイラインハンティングの観点で見直してみると、今まで語られてこなかった札所の歴史や、個々の札所に込められた古の人の思いが明らかになってきます。

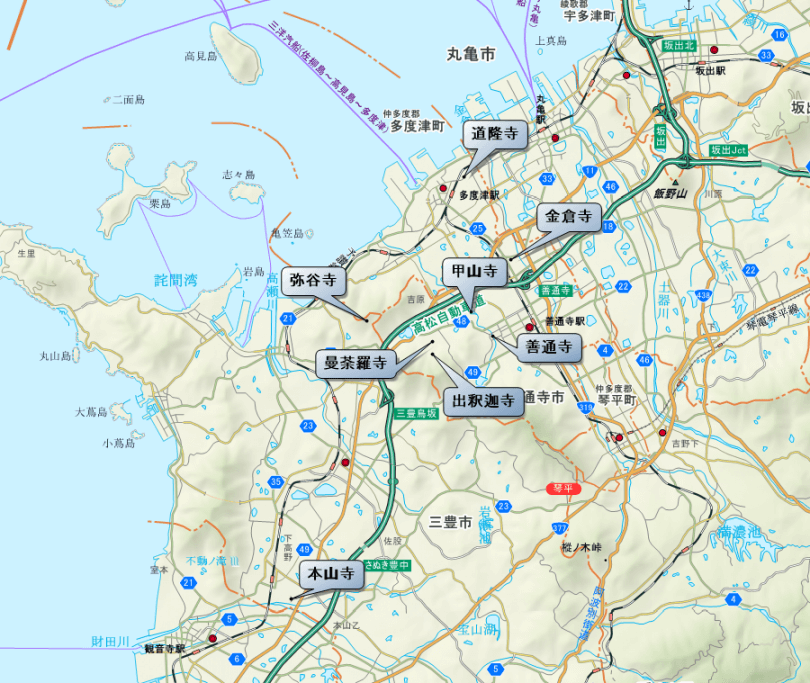

今回は、香川県西部から中部にかけての三豊市・善通寺市・多度津町エリアの札所をレイラインハンティングの手法で分析したレポートをご紹介します。

四国八十八ヶ所巡礼の仕上げに近づいていくエリア

歩き遍路は、「香川までは巡った札所の数が増えていくことが嬉しくて、加算的に数えていたけれど、香川に入ると終わりが見えてくるので、あといくつ残っているかと減算式に考えるようになってくる」と言います。

香川県三豊市に入ってくると四国八十八ヶ所巡礼も終盤で、善通寺市には一つのクライマックスともいえる75番札所善通寺も含まれ、巡礼の仕上げらしい雰囲気が高まってきます。

74番札所甲山寺(こうやまじ)

<由緒>

四国八十八ヶ所74番札所甲山寺

真言宗善通寺派 医王山 多宝院

本尊:薬師如来

空海が甲山の岩窟に毘沙門天を感得して堂を築いたのが最初と伝えられる。弘仁12年(821)満濃池の修築の功により朝廷から二万銭が空海に与えられ、その一部を使って薬師如来を祀る堂が建立されて今に伝わるとされる。

<善通寺と同じ二至線を意識した構造>

甲山寺の本堂は夏至の日出方向を指しています。これは後述する善通寺の構造と同じで、善通寺市の市街地が善通寺の構造をベースにして、夏至の日出と冬至の日入を結ぶ二至ラインを条里の基本線として都市計画されたことに関係していると思われます。

また、甲山寺の参道をそのまま伸ばしていくと、市内にある木熊野神社に行き当たります。木熊野神社は「紀伊熊野神社」が語源とされ、空海が熊野の十二社権現を勧請して祀ったものとされます。

社伝には、次のようにあります。「玉藻よし讃岐の国屏風浦中村郷に鎮座す掛巻も畏き紀の熊野の大神はしも佐伯の遠祖大友家の斉き奉りしいとも尊き御稜威いやちこなる大神にそます」。空海は佐伯氏ですが、その遠祖の大友家は熊野の大神を氏神にしていたというのです。佐伯は、一説には蝦夷で東国からやってきたとも言われていますが、あるいは東国から熊野を経て、讃岐にたどり着いた道筋を物語っているのかもしれません。

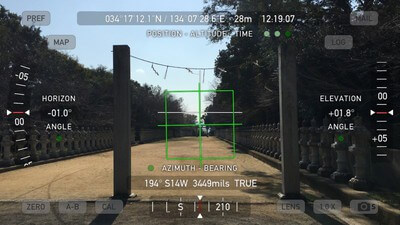

夏至の日出に正対する甲山寺の本堂と、その陽を導くような構造の参道。

空海が感得したとされる毘沙門天を祀る岩窟は、本堂の南西方向、甲山山腹にある。

甲山寺の本堂が向く方向には、空海が熊野十二社権現を勧請して開いたと伝えられる木熊野神社が位置している。

善通寺市街の特徴的な二至ラインの条里がこの周辺の区割りにも現れているのがわかります。

ここまで、74番札所甲山寺のレイライン的観点での分析レポートをご紹介しました。

同じ三豊市・善通寺市・多度津町エリアの70番札所本山寺、71番札所弥谷寺、72番札所曼荼羅寺・73番札所出釈迦寺、75番札所善通寺、76番札所金倉寺・77番札所道隆寺に関するレポートは、以下リンクの記事もぜひご覧ください。

【香川県三豊市・善通寺市・多度津町エリア】レイライン的な観点から見た札所の構造-70番札所本山寺

【香川県三豊市・善通寺市・多度津町エリア】レイライン的な観点から見た札所の構造-71番札所弥谷寺

【香川県三豊市・善通寺市・多度津町エリア】レイライン的な観点から見た札所の構造-72番札所曼荼羅寺・73番札所出釈迦寺

【香川県三豊市・善通寺市・多度津町エリア】レイライン的な観点から見た札所の構造-75番札所善通寺

【香川県三豊市・善通寺市・多度津町エリア】レイライン的な観点から見た札所の構造-76番札所金倉寺・77番札所道隆寺

【「74番札所甲山寺」 地図】