明治時代初期、四国にまだ近代的な道路が無い時代にその必要性を提唱し、実行したのが「大久保諶之丞」です。自らが建設した道路を見下ろす丘の上の琴平公園に銅像がたてられ、その功績を顕彰しています。

現在の香川県三豊市財田町生まれの政治家・大久保諶之丞(おおくぼじんのじょう)を紹介します。

※琴平公園近くのかつての街道の分岐点に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【香川県琴平町】大正時代の金毘羅街道合流地点にのこされている標石

「大久保諶之丞」の銅像が立っている「琴平公園」

大久保諶之丞の銅像がある琴平公園の入口には車止めがあり、自動車で訪れた場合はこの写真の手前に10台前後停めることができる駐車場があります。

大久保諶之丞の銅像が立っている場所は、香川県琴平町の「讃岐のこんぴらさん」として親しまれる金刀比羅宮(ことひらぐう)近くの琴平公園です。

※金刀比羅宮に関して、以下リンクのオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】香川県「金刀比羅宮(こんぴらさん)」の本宮と奥社で授与されるアート御朱印

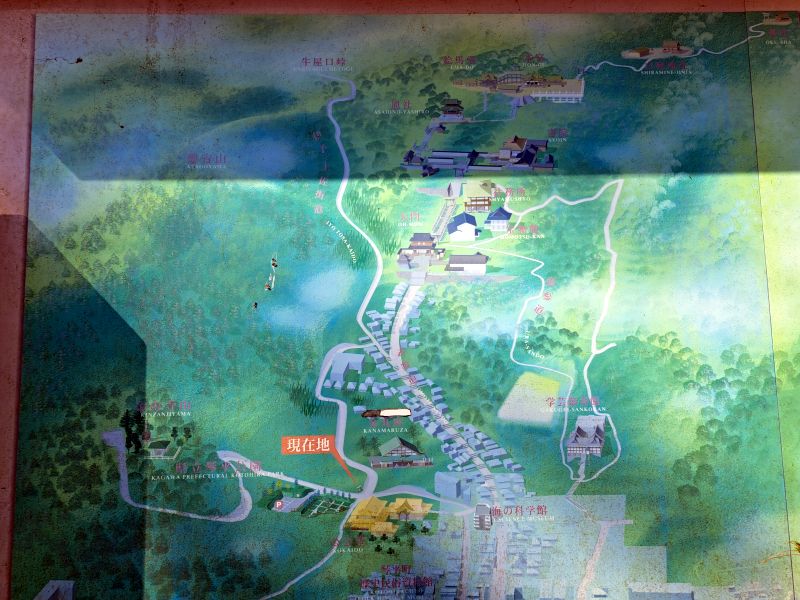

金刀比羅宮と琴平公園の位置関係を表す絵図をみると、金刀比羅宮の参道から訪れる場合は22段目付近から脇に出る道があり、琴平公園に行くことができることがわかります。

琴平公園は、金刀比羅宮の近くにあるといっても、観光で訪れる参道や階段がある金刀比羅宮の区画ではなく、門前町を見下ろす南側斜面に立地しています。金毘羅大権現の末裔であり現代では四国八十八ヶ所番外霊場になっている松尾寺(まつおじ)や、現存最古の芝居小屋で春に四国こんぴら歌舞伎大芝居が行われる金丸座(かなまるざ)の方面です。

※松尾寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【象頭山松尾寺】「こんぴらさん」の名前の由来になった本尊が祀られる寺院

琴平公園の入口から舗装された道を10分前後歩くとこの場所にやってきます。

この写真の場所を鋭角に曲がって階段を少し上がると、大久保諶之丞の銅像がある場所に到着することができます。この背後は自動車の転回場所の様な形になっていて、公衆トイレが設置されています。

さきほどの写真の階段を上がると、このような向きで大久保諶之丞の銅像が現れます。

大久保諶之丞の銅像がある琴平公園に登る道は複数存在するので、経路によっては銅像の初めの見え方が異なると思います。

四国新道を立案し瀬戸大橋を構想した「大久保諶之丞」

大久保諶之丞は、四国新道の計画を立案し、瀬戸大橋を構想した政治家です。

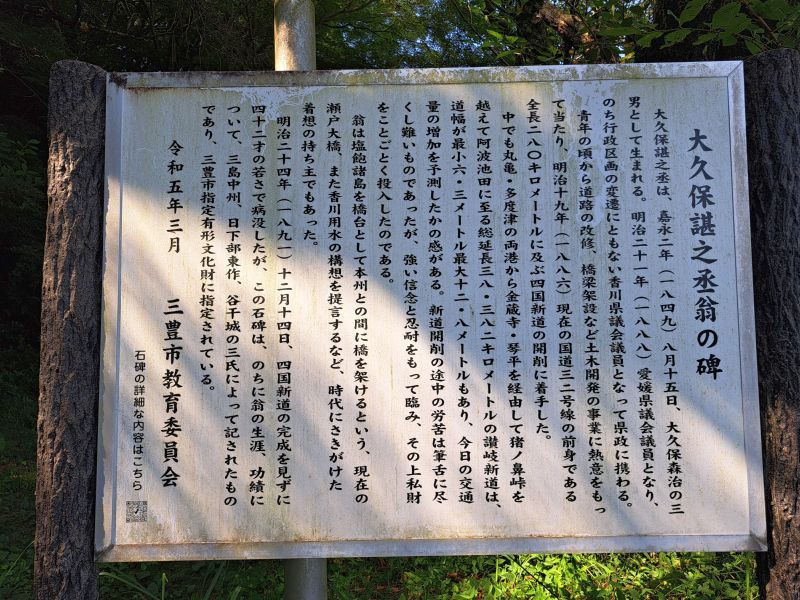

嘉永2年8月16日(1849年10月2日) 讃岐國三野郡財田上村の大地主であった大久保森冶の三男として生まれる

明治7年(1874) 私財を投じて出身地の財田上村内の道路改修を行う

明治17年(1884) 四国新道の計画を立案

明治18年(1885) 四国新道起工

明治21年(1888) 愛媛県会議員着任。翌年、香川県が愛媛県から分離したことに伴い香川県会議員となる

明治22年(1889) 讃岐鉄道開通式にて瀬戸大橋構想を披露

明治23年(1890) 四国新道・香川県内と徳島県内の区間が完成

明治24年(1891)12月 議会での演説中に倒れ、42歳の若さで死去

明治27年(1894) 四国新道の全線が完成

銅像の台座部分には「明治の大先駆者」と銘板が掲げられています。

四国開発の道路建設等

明治の大先駆者

大久保諶之丞命像

大久保諶之丞は様々な功績をのこしていますが、特に道路整備事業が取り上げられることが多く、その中で最大の功績となった四国新道(しこくしんみち)について紹介したいと思います。

四国新道

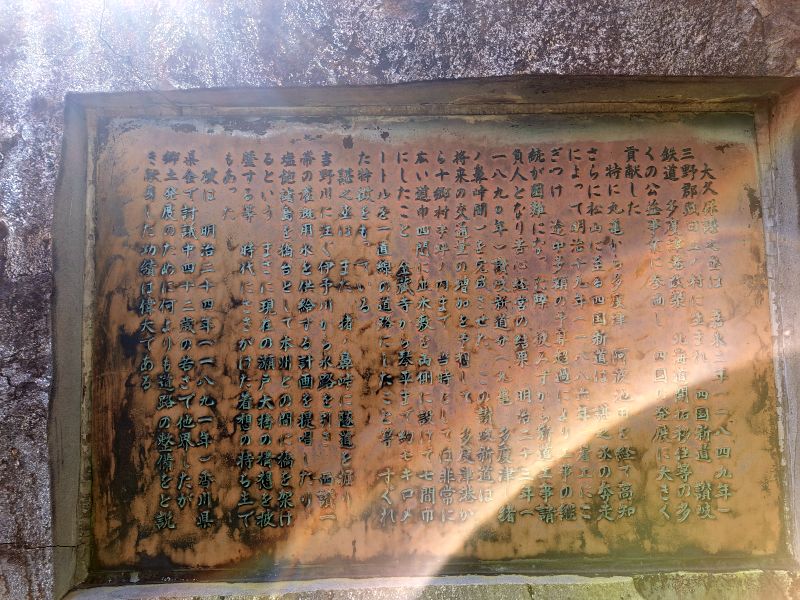

銅像台座には大久保諶之丞の略歴が掲げられていますが、少々読みづらいので、同様のことが書かれている下の案内板の写真もご覧ください。

四国新道とは、明治時代に整備された四国各県を接続する幹線道路です。明治17年(1884)に発表された大久保諶之丞の構想を骨子として、愛媛・高知・徳島の四国三県の合意によって整備され、明治27年(1894)に完成しました。

多度津

│

金蔵寺---丸亀

│

琴平

│

池田

│

高知

│

佐川---須崎

│

松山

香川県内延長:38,382m

徳島県内延長:31,432m

高知県内延長:148,181m

愛媛県内延長:62,364m

これまで道路の無かった徳島県山間部の大歩危(おおぼけ)・小歩危(こぼけ)や、県外との道路を有していなかった高知県が他県と接続された意味は大きく、四国四県の発展に大きく寄与しました。

遍路道と四国新道は趣旨が異なるものなので両者が重複していることは少ないのですが、高知県南国市に数少ない重複区間があります。

※重複区間上にある中務茂兵衛標石に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【29番札所国分寺→30番札所善楽寺】交通の要衝「岡豊」に建てられた中務茂兵衛標石

こちらの案内板は、琴平公園ではなく、出生地の三豊市にある大久保諶之丞の碑がある場所に掲出されています。

明治時代以降の交通整備は、全国的に見れば道路より鉄道が優先されることが多かったのですが、四国では道路が先に整備された点が画期的です。

<道路>

四国新道…明治27年(1894)完成

<鉄道>

高松-松山…昭和2年(1927)

高松-徳島…昭和10年(1935)

高松-徳島…昭和10年(1935)

道路と鉄道を比較するとその早さがわかります。

日本最大の幹線である東海道本線の全線開通が明治22年(1889)なので、それと比べても遜色がない早さです。提唱者である大久保諶之丞の先見の明がゆえでしょうか。

また、道路幅は最小3.5間(約6.4m)、最大で7間(約12.7m)という、当時としては画期的に広い幅で建設されました。現代の日本で最も多い通行方法である片側一車線道路(=対面通行)の一車線の幅が3.0~3.5mで建設されていることを考えると、四国新道の規格は現代に通ずるものです。

基本的に広い道を作ろうとすると費用が増大します。今だとトラックやバスが通行することを考えた道路規格で設計されますが、当時は自家用車が普及していませんし、大型車両や作業用自動車(働く車)を見たことがある人はほとんどいなかったのではないでしょうか。

それゆえ理解が得られず反対にあって工事が難航したり、難工事で資金不足におちいることも多々あったことが伝わっています。その都度、大久保諶之丞が現場へ出向いて解決を図り、資金不足には私財を投じて工事を継続させました。大久保諶之丞はそれだけ心血を注いだ四国新道の完成を見ることなく、若くしてこの世を去ったことが惜しまれます。

※大久保諶之丞像がある琴平公園の展望台に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【琴平公園】琴平市街地を一望することができる展望台から見た「四国新道」

【「琴平公園の大久保諶之丞像」 地図】