「讃岐のこんぴらさん」と呼ばれ親しまれている金刀比羅宮がある琴平町の市街地を一望することができる展望台が琴平公園にあります。ここからは、どのように街が成り立っているかがよくわかり、街には四国の道路整備の先駆けになった「四国新道」が通っています。

高台にある琴平公園からは、琴平の市街地とその周辺の地形を俯瞰することができます。

琴平市街地一望の丘の「琴平公園」

琴平市街地の南側にある丘に、琴平公園が造成されています。

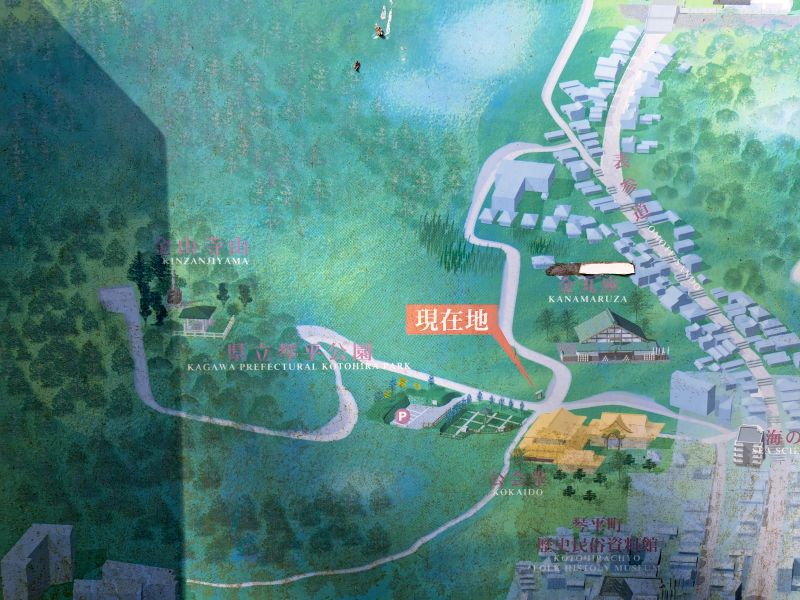

琴平公園は、金刀比羅宮観光で多くの人が訪れる参道や階段がある神社の区画ではなく、階段22段目付近から参道を外れて向かいます。

※金刀比羅宮に関して、以下リンクのオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】香川県「金刀比羅宮(こんぴらさん)」の本宮と奥社で授与されるアート御朱印

「琴平海洋博物館(海の科学館)」「松尾寺(まつおじ)」「金丸座(かなまるざ)」などがあるエリアを通り抜けます。

※松尾寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【象頭山松尾寺】「こんぴらさん」の名前の由来になった本尊が祀られる寺院

琴平公園の頂上には大久保諶之丞の銅像があり、同じ区画にこちらの展望台があります。

琴平公園には、明治時代に四国の道路整備を行い、大きな功績をのこした政治家・大久保諶之丞(おおくぼじんのじょう)の銅像が街を見下ろすようにたてられています。

※大久保諶之丞に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【琴平公園】明治時代に四国の道路整備を行った「大久保諶之丞」の銅像

大久保諶之丞の銅像がたてられている展望台から見える景色を、まずは設置されている案内板でご覧ください。

景色が見えるのは主に三方向で、南は見えず、真東は木々繁茂の加減で見えづらくなっているので、180度弱の展望が可能といった感じでしょうか。

西(左)…こんぴらさんと参道

北(前)…こんぴら市街地、金倉川、琴電琴平駅、国道319号直線区間

北東(右)…琴平駅、飯野山、瀬戸大橋

展望台からこれらのものが見えていることが写真の案内板で紹介されています。

金刀比羅宮への参道を一望

象頭山に向かって金刀比羅宮への階段参道が延びている様子を一望することができます。

参道で最も目立つ建造物は「大門(おおもん)」でしょうか。参道両脇にある建物が途切れる場所にある、大きな和風建築です。

その次にわかりやすいのが、大門の左上に位置している「旭社」で、平たく大きな屋根がそれです。

本殿や奥社はこの構図では見えていないように思います。本殿と同じ高さにある絵馬殿が、旭社のすぐ左にわずかに見えています。

私が琴平公園を訪れた時が夏で木々が生い茂っている時期だったのでこの通りですが、冬などに来ると建物が見えるかもしれません。

琴平市街地の琴電琴平駅周辺の様子

北東方向を眺めると、街中に「金倉川(かなくらがわ)」が流れているのを確認することができ、写真の下方向が上流で、その先には弘法大師ゆかりの満濃池があります。

琴平市街地には橋がいくつか架かっていますが、上の写真では赤い玄孝橋(げんこうはし)と白い大宮橋(おおみやはし)が見えています。

大宮橋のたもとには「大鳥居(おおとりい)」があり、ここが琴平町のメインストリートと思わせるところですが、大鳥居の竣工は大正14年(1925)1月で、大正11年(1922)11月の琴平駅(現JR)の現在地への移転に伴って大宮通りと大宮橋ができて、やがて大鳥居が立ったようです。なので、金刀比羅宮の長い歴史からすると、大宮通りは比較的新しい道になります。琴平駅は大鳥居から右へ行ったところにあります(写真では見切れています)。

また、大鳥居の横には琴電琴平駅(高松琴平電気鉄道)があり、金倉川を渡るまいと大きなカーブを描いて琴平に発着しています。琴電琴平駅への延伸は昭和2年(1927)3月の出来事なので、大鳥居のほうが先に立っていたことになります。

その横にはこんぴらさんのシンボルの一つ・高燈籠(たかどうろう)がそびえています。竣工は江戸時代の万延元年(1860)で、高さが約27mあり、木造の燈籠としては日本一の高さを誇ります。

大宮通りは道としては後発ですが、東からJR・ことでん(それぞれ現存)、金倉川を大宮橋で渡って琴急・琴参(それぞれ現存しない)、琴急は写真一番左の水色の建物(現・琴平郵便局)付近に、琴参は写真では見切れていますが、その左(現・琴参閣)にそれぞれ駅がありました。いわば、この道が琴平の電車通りで、最盛期に琴平に乗り入れていた鉄道4社の駅は全て大宮通りにあったことになります。

※琴平市街地の鉄道遺構に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【香川県琴平町】金刀比羅宮行き鉄道4社の「こんぴら鉄道競争」の痕跡である鉄道立体交差

【香川県琴平町】川の中にのこる「こんぴら鉄道競争」の痕跡である琴急橋脚跡

四国新道由来の直線区間

琴平公園の丘の上にある大久保諶之丞銅像は、建てられたこととその向きには意味があります。

琴平市街地を一望する琴平公園の丘の上に、四国の道路を整備した大久保諶之丞(おおくぼじんのじょう/1849-1891)の銅像が立っていることは先の記事で触れた通りですが、その視線が見つめる先には同氏最大の功績となった物を見ることができます。

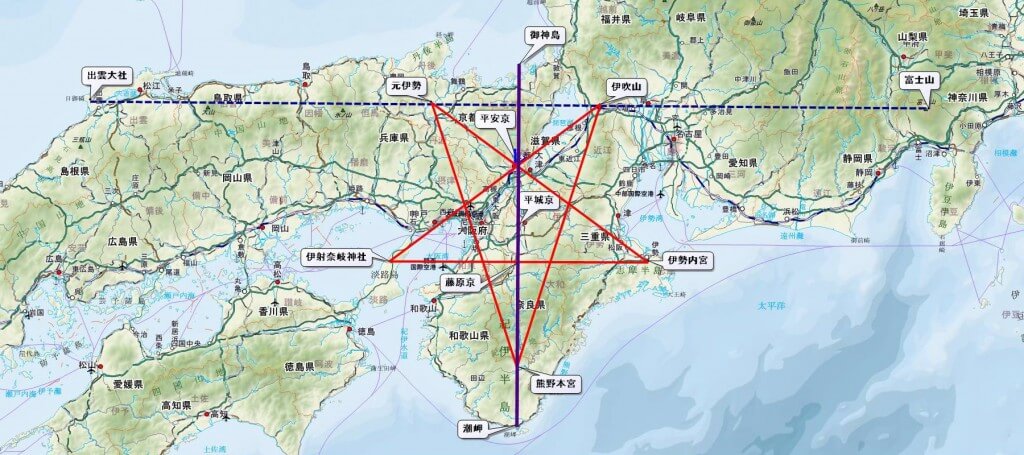

北から琴平に向かって延びて来る道路を確認することができますが、こちらは大久保諶之丞が提唱した四国新道の一部になります。

現在は国道319号になっている道の善通寺市金蔵寺から同市大麻(おおさ)までの直線約7kmは、山がちな四国において珍しい直線区間で、琴平公園の丘の上から見ると長い直線区間であることが確認できます。

大久保諶之丞命像の視線からは、自身が携わった四国新道(現・国道319号)や讃岐鉄道(現・土讃線)の発展や、更に自身が架橋構想を描いていた瀬戸大橋へも想いを抱いているように見えます。明治維新から20年も経たない時期に瀬戸大橋の建設を提唱し、その約100年後に同氏の構想に近い形で瀬戸大橋は世に誕生しています。

琴平町へ向かってくる国道319号の長い直線は、大久保諶之丞の呼びかけに各知事が賛同して造られたものですが、善通寺という街の性格上、有事の際に備えての計画があったかもしれませんね。ヒトラーのアウトバーン建設の思惑と似た感じです。いざ戦争になった際に、航空機の離発着が可能なように長い直線と相応の道幅を備えたとも考えられます。

大久保諶之丞の時代には航空機は存在しませんし、地形的にカーブを必要としなかったとも取れますが、陸軍第十一師団が置かれた軍都・善通寺なので、その可能性を考えて整備が行われた点は一理あるように思います。

【「琴平公園展望台」 地図】