しまなみ海道の四国側の起点になる愛媛県今治市に、高さ約6mという大きな石造り燈明台が出迎える「波止浜港」があります。燈明台に刻まれている内容と当地にまつわる歴史や偉人を紹介します。

愛媛県今治市の波止浜港に、花崗岩の切石を積み重ねた高さ約6mもある巨大な燈明台が存在しています。

愛媛県今治市「波止浜」

写真左に見えている橋脚はしまなみ海道(西瀬戸自動車道)のもので、波止浜付近が四国側の起点になります。

「波止浜」は「はしはま」と読みます。

しまなみ海道が通っている糸山半島の西側(写真では半島右)に位置するのが波止浜です。半島東側の海域(写真では半島左)は世界一速い潮流と恐れられた海の難所として知られています。

その裏側に「コ」の字に奥深く入り込む形状の波止浜の街は、古くから瀬戸内海を行き交う船の風待ち・潮待ちの港町として重宝されました。中世以降は塩田が発達して、出荷を担う船や人々で賑わい、その様子は「伊予の小長崎」と称されるほどだったようです。

明治時代以降に動力船が登場すると、波止浜を拠点にする船主らの活躍の場が広がり、北洋漁業の経営に乗り出す人物が現れるなど、波止浜は海事都市と呼ばれる今治のルーツであり、古来からそれを牽引する存在であり続けました。

現代の波止浜は湾内所狭しと造船所のクレーンが立ち並びます。

ちなみに波止浜の隣には波方(なみかた)という別の街があり、今回は波止浜に絞ってご紹介します。

燈明台の東面に表記されている内容

金毘羅大権現といえば神であり、寺院名でもあります。

<東面>

金毘羅大權現

金毘羅大権現(こんぴらだいこんげん)といえば「讃岐のこんぴらさん」こと「金刀比羅宮(ことひらぐう)」と呼ばれている神社のことですが、江戸時代には「金毘羅大権現」と呼ばれた神仏習合の寺院でした。明治元年(1868)3月の神仏判然令に際し、神仏習合の「象頭山金毘羅大権現」から、神道の「琴平山金刀比羅宮」に改めることで存続を図り、現在に至ります。

今も昔も金毘羅大権現や金刀比羅宮と呼ぶ人はあまりおらず、呼称はもっぱら「こんぴらさん」です。こちらの燈明台には金毘羅大権現時代の通称が、金刀比羅宮に改称されてからも変わらず継承されていることになります。

「こんぴら」の語源は、ガンジス川に棲む鰐を神格化した水神「クンビーラ」に由来します。クンビーラはガンジス川を司る女神ガンガーの乗物でもあることから、転じて水上交通の守り神として信仰されてきました。ちなみにガンジス川の名称は、その女神ガンガーの名前に由来します。

第29代欽明天皇(きんめいてんのう/509-571)の時代に日本に伝来したとされる仏教ですが、クンビーラもそれに伴って日本に伝えられたものとされます。ですが、クンビーラの姿だとそれは鰐(ワニ)です。日本人が手を合わせたくなる姿形ではないですよね。そこで日本人に馴染みのある和風な姿と名前に変化して祀られることになったのが金毘羅大権現です。そのように、日本に入って来て容姿を変えた神仏は他にも多数存在します。

燈明台の金毘羅大権現の名は、船舶の航海安全を願って冠したものと考えられます。

※金刀比羅宮に関して、以下リンクのオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】香川県「金刀比羅宮(こんぴらさん)」の本宮と奥社で授与されるアート御朱印

※こんぴらさんに関して、以下タグに関連記事がまとめられていますので、こちらもぜひご覧ください。

燈明台の南面に表記されている内容

南面には金毘羅大権現の御利益である「海上安全」が大きく掲出されています。

当初の燈明台は波止浜港の入口、写真ではクレーンがある付近にあったようです。移設については西面に記されているので、のちほど紹介します。

嘉永年間は黒船来航に御所内裏の火事、大地震が相次いだことで不吉とされ、結果的に6年で次の安政に改元されました。

<南面>

嘉永二己酉十月吉日

海上安全

嘉永二己酉(かえいにつちのととり)は西暦1849年に相当します。同年間で最も有名な出来事といえば、嘉永6年6月3日(1853年7月8日)と嘉永7年3月3日(1854年3月31日)の、黒船来航でしょうか。

波止浜港の場所柄、外国船がまず最初に現れる場所では無いように思いますが、遡ること元禄16年(1703)には船番所が置かれ出入船舶の監視が行われてきました。

東面の金毘羅大権現の御利益は海上安全

西面にも重ねて海上安全

波止浜の暮らしは海上安全によって成り立っていた証です。

燈明台の西面に表記されている内容

西面には現在地への移設について記されていて、つまり燈明台が建立された嘉永二年時点では何も記されていなかったと思われます。

<西面>

明治三十五年八月移新共や

矢野嘉太郎

八木亀三郎

今治城下石工

木村忠右衛門作

※下二行はこちらの写真には写っておりません

個人的に最も話題を秘めているのが西面だと感じますので、上下にわけて見ていきたいと思います。

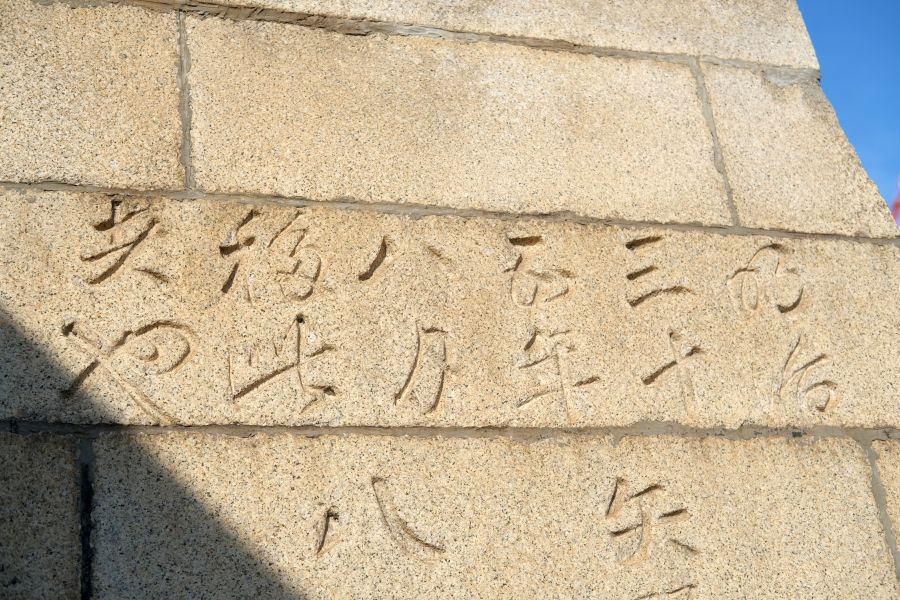

西面上部には移設された年度が追記されていて、字は大きいのですが変体仮名が用いられているので、その部分の解読にかなり時間を要しました。

<西面上部>

明治三十五年八月移新共や

明治35年は西暦1902年。この年は冷夏に見舞われ、北海道や東北では大凶作だったことが伝えられます。同年1月25日に北海道旭川市で記録された-41.0℃は、100年以上経った今でも日本の最低気温記録となっています。また同日には青森県で八甲田山雪中行軍遭難事件が発生しました。

こちらの面には移設工事の年月が記されていてそれは8月なのですが、寒いエピソードには事欠かない年だったようなので、8月の工事もできたのかな、と想像します。

※明治35年に発生した八甲田山雪中行軍遭難の顛末と、その地を訪れた時のことを別のサイトで私が記事にしていますので、こちらもぜひご覧ください。

世界最大規模の山岳遭難が発生した地<雪中行軍遭難記念像/青森県青森市>: https://soraumi-doggie.com/moutain-hakkoda-accident-aomori/

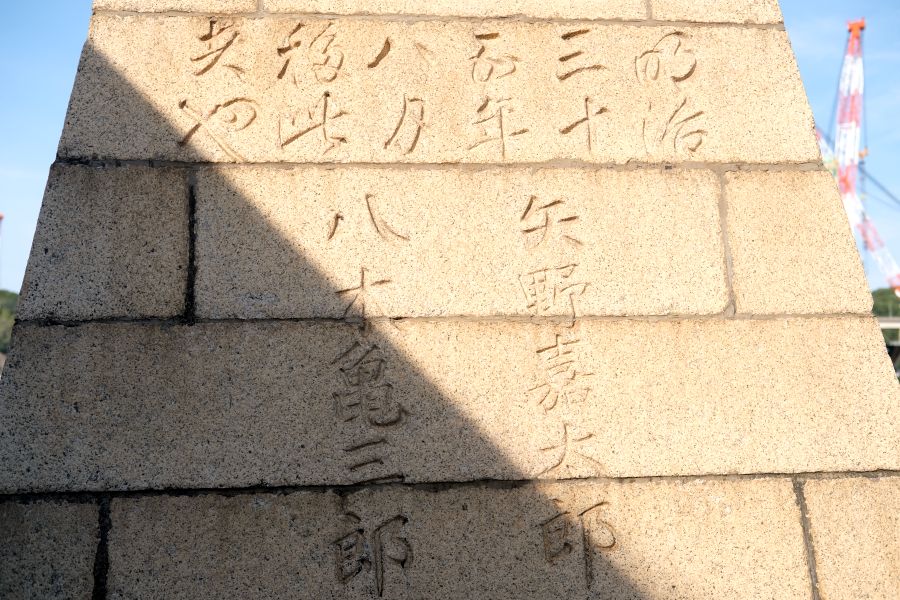

明治時代から昭和時代にかけて活躍した、波止浜の実業家が燈明台の移設に携わったことが記されています。

<西面中部>

矢野嘉太郎

八木亀三郎

八木亀三郎(やぎかめさぶろう/1863-1938)氏は、波止浜のみならず明治時代後期から昭和時代初期にかけて日本全国にその名を轟かせた波止浜生まれの実業家です。

八木本店を設立した八木亀三郎氏は、元々は波止浜で生産される塩の輸出を担う事業者でしたが、明治26年(1893)頃にロシア沿海州(ウラジオストク周辺)に出向いた際に鮭鱒漁業に目を付けます。塩の輸出はもちろん、その持ち込んだ塩で加工を施した塩蔵鮭などを、荷下ろしを終えた復路の船に積み替えて輸入することで莫大な利益を得ることに成功します。大正6年(1917)年には愛媛県の高額納税者トップに上り詰めました。

しかしながらロシア革命の余波でそこでの漁業拠点を失い、カムチャツカ半島西岸に拠点を移して漁獲物を鮭からタラバガニに切り替えます。ここでは獲ったカニを船内で加工することができるように自社所有の船を蟹缶詰工船へ改造しました。これによって再び大きな利益を得ることに成功します。

2隻目の蟹缶詰工船を投入して工船蟹缶詰製造の分野で日本一の生産量を誇るようになりました(この業態は過酷労働を嘆いた小説「蟹工船」と同じものですが、労働環境は事業者によって異なったようです)。

ただ、八木本店の成功を見た他事業者が黙って見ているわけもなく、同業者が増えたことによりタラバガニの資源枯渇を招き、カムチャツカ半島西岸での事業は長くは続かなかったようです。

すると今度はカムチャツカ半島東岸でも操業を行うようになります。西岸のオホーツク海に対して太平洋での漁になりますが、この地域は夏に濃霧が発生することが多く操業日数が限られるため、半島西岸に比べて利益は大きくなかったようです。そこで蟹漁専業とせず、その合間に鮭漁を行い休漁期間を最少限にすることで、利益を確保しました。

カムチャツカ半島東岸西岸どちらの事業もその後の企業統合など事情により八木本店としては現存していませんが、西岸で行っていた事業は日本水産株式会社への合流を経て、現在は株式会社ニッスイに、東岸で行っていた事業は日魯漁業株式会社への合流を経て、現在はマルハニチロ株式会社となっています。

八木亀三郎氏らが波止浜の燈明台を移設したのは明治35年(1902)で、同氏が初めてロシアに渡ったのは明治24年(1891)のことです。シベリア鉄道着工の話を聞きつけ、塩の販路拡大のため自らロシアへ出向いたようです。塩販売の特約を取り付ければ内陸に都市が多いロシアはもちろん、ヨーロッパへも販路の拡大が見込めます。八木氏の時代を読む力とアイデア、効率化、打たれ強さは素晴らしいですね。燈明台を移設した明治35年は、沿海州での鮭鱒漁業に精を出している頃でしょうか。

波止浜から距離約5kmの今治城下の石工がこの燈明台を製作したことが記されています。

<西面下部>

今治城下石工

木村忠右衛門作

(高松)

│

今治

│

波止浜

│

波方

│

大西

│

(松山)

JR予讃線の当区間が開業したのが大正13年(1924)12月のことで、今治駅の次の駅が波止浜駅です。

地図を眺めてみると、予讃線は今治から大西の間で北へ大きく迂回していることがわかります。これについては、波止浜周辺には前述の八木亀三郎氏を始め富豪が多く暮らしていたことと、整備された港との連携で輸送需要が見込めることから、このようなルートで鉄道敷設が行われたという説があります。

そもそも高松と松山の輸送だけを考えるのであれば、四国八十八ヶ所霊場でいうと62番札所宝寿寺の近くの伊予小松駅付近から西進すれば距離も時間も有利なのですが、予讃線は北にある今治方面に北進して波止浜を通ります。このことは西条市から西に行くと東温市との間に「桜三里(さくらさんり)」と呼ばれる山地があり、当時の土木技術や登坂に弱い鉄道の特性を考慮して、傾斜面で有利な北へ向かう高輪半島回り(今治経由)が選択された説が一般的です。しかしながら、実利実用面で見れば前述の波止浜経由の事情と同じく、実業家が多数存在した今治を経由するルートは、遠回りだったとしても必然のように感じます。

西面下部にはドアノブと扉があり、これは近年設置されたものと思われます。この写真には写っていないのですが、燈明台内部は空洞でそこに電源が引き込まれています。

かつての燈明台はその名の通り油で灯した火を光源に港湾周囲を照らしていたようですが、いつからかそれは行われなくなったようです。それが地元有志らによって燈明が近年復活しました。ただしそれは灯火ではなく、こちらから引き込まれている電源によるもので、燈明が点いているところを私は見たことがないので一度それを見てみたいです。

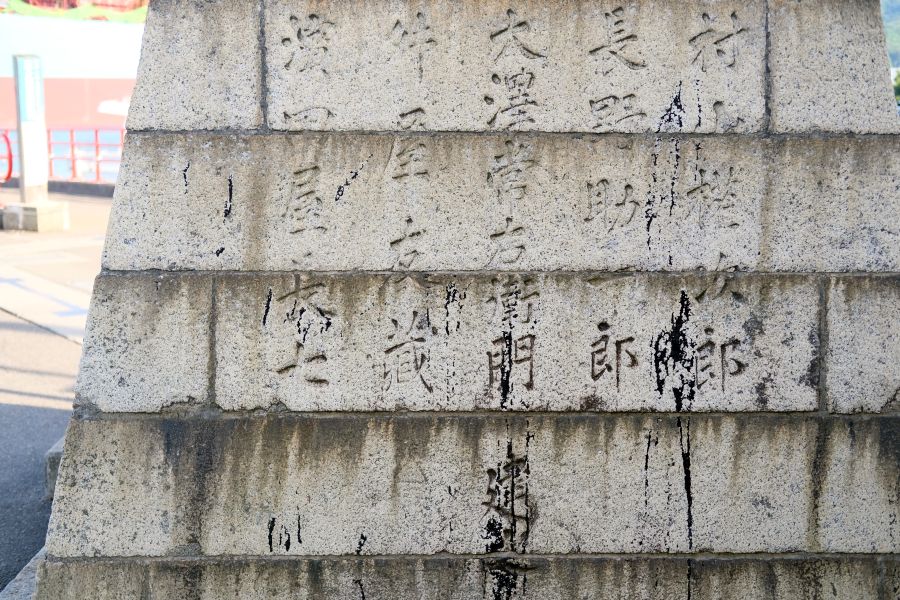

燈明台の北面に表記されている内容

燈明台には全面に文字が刻まれていて、北面には嘉永二年に燈明台を建てた5名の人物の名前が刻まれています。

写真の撮り方にもよりますが、右側の家屋の屋根と比べると燈明台の高さ・大きさが巨大であることがおわかりいただけると思います。

4面共に刻まれている文字が大きく、字体が楷書体で解読は難しくありません。

<北面>

村山權次郎

長野助一郎

大澤常右衛門

姉屋友蔵

濱田屋長七

建之

一般的に時代が古いほど字体が独特であったり読むのが難しくなるものですが、江戸時代に刻まれた字より明治時代に刻まれたと思しき西面上部の字のほうが、変体仮名が用いられていて解読が難解です。

現代の「波止浜港」

現代の波止浜港へ来る用事といえば造船所への勤務や出張などお仕事の方々以外では、波止浜沖にある来島群島(芸予諸島の一部)を訪れる際ではないでしょうか。

波止浜

│ 5分

来島(くるしま)

│ 5分

小島(おしま)

│ 10分

馬島(うましま)

波止浜港からは、このようなルートを循環する定期船が運航されています。

馬島はしまなみ海道の橋脚が立つ島で、橋上に設置されたエレベーターを通じて島に上陸することが可能です。つまり、片道は船、片道は自力で周遊することが可能です。

車両について、自転車は輸送できたと思いますが原付航送は行っていなかったように思います。定期船の車両航送については、運航会社にご確認いただければと思います。

公共交通機関で波止浜港を訪れる場合、いくつかのアクセス方法があります。

波止浜港を訪れるアクセス方法の一つ目は、JRの波止浜駅で下車して徒歩で波止浜港に来る方法です。波止浜駅から波止浜港までは坂は無く距離1.5kmで約20分の道のりです。

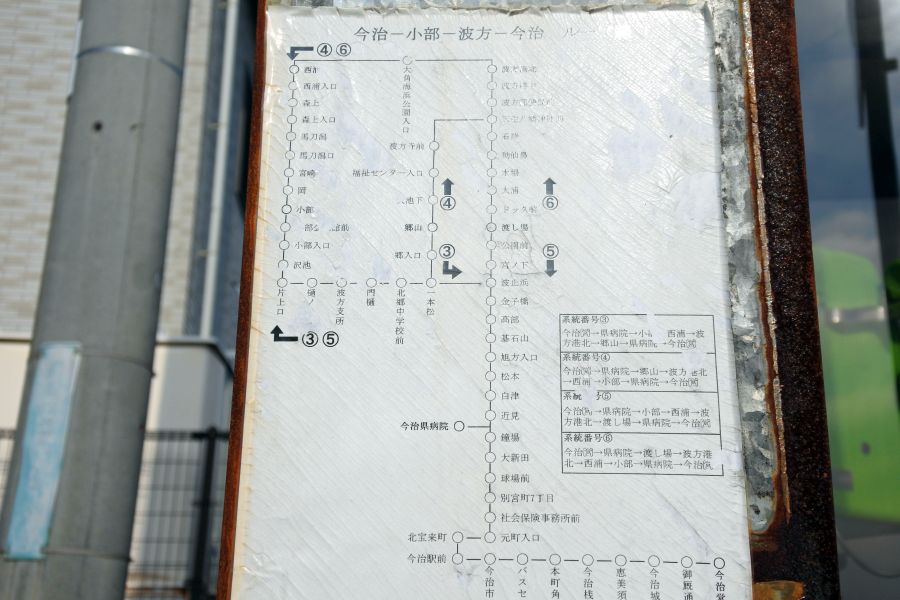

波止浜を訪れることができるバスの路線図。波止浜港に該当する停留所は「渡し場」です。

列車

◎ある程度本数がある

△特急列車は停車しない

△徒歩約20分

バス

◎特急列車が停車する今治駅に発着している

△便数が少ない

※波止浜港から定期船に乗船する場合は、停留所は「波止浜」ではなく「渡し場」です

どちらの移動手段も一長一短ありますね。

ここでも気を付けないといけないのが、列車だと「波方」ではなく「波止浜」です。

バスだと最寄りの停留所は、「波方」ではなく「波止浜」ではなく「渡し場」です。

列車もバスも波止浜・波方の両方へ行くので、混同しないようご用心ください。

波止浜港から来島群島は目と鼻の先で、左に停泊している緑胴船の奥が来島、海峡を隔てて右が小島です。

来島はかつて村上水軍が根城を築いた地で、その城は集落背後の丘にあり、現在は城跡になっています。

小島は明治時代に要塞化され、大規模な砲台などその軍事遺構が残されています。

波止浜港桟橋と燈明台の位置関係を空撮で見るとこのような感じで、現在は湾内の水門付近に道路橋が架かっていて、波止浜湾をショートカットすることが可能であるもわかります。

赤い桟橋が来島群島とを行き来する定期船が発着する桟橋です。その右にある燈明台を探してみてください。

※波止浜港と来島の位置関係について、以下が私が制作した空撮動画ですので、こちらもぜひご覧ください。

【「波止浜港の燈明台」 地図】