「西の高野」と称される21番札所太龍寺は、山上に広大な聖域が広がる天空の寺院ですが、境内のさらに上に弘法大師空海修行の霊地「舎心ヶ嶽」があります。舎心ヶ嶽への道のりと訪れる際の注意点を詳細にご紹介します。

太龍寺ロープウェイ山上駅から眺めることができる南舎心ヶ嶽(写真ほぼ中央)は、弘法大師修行の聖地で、現在はそれを伝える銅像が鎮座しています。

南舎心ヶ嶽へ続く道

舎心ヶ嶽は厳密には北と南があり、今回向かおうとしているのは南舎心ヶ嶽で、北舎心ヶ嶽は歩き遍路で登って来た際にくぐる山門の少し先にあります。

※21番札所太龍寺の弘法大師空海と龍の伝説と見どころの「龍天井」に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【21番札所太龍寺】寺院の起源になったお大師様と龍の伝説と龍天井

舎心ヶ嶽は「しゃしんがたけ」と読みます。

ロープウェイ山上駅から南舎心ヶ嶽へは距離約680mで、所要時間は徒歩約10~15分です。道は未舗装であったりコンクリート舗装であったりで、最後に急坂があるため平地を歩くよりは時間がかかります。

南舎心ヶ嶽への道中山側には、四国八十八ヶ所霊場の各札所御本尊が祀られています。

1番札所霊山寺から四国八十八ヶ所参りを始めた場合、順打ちでここまで来ていれば太龍寺は21番目の札所になります。南舎心ヶ嶽への道中で、これまで打った札所の御本尊を眺めながらどんな場所だったか、どんなことがあったかなどを回想しながら進んで行くと、案外すぐに山上へ到着します。

また、道中にある各札所の御本尊が88番札所大窪寺になったところが南舎心ヶ嶽(=ゴール)なので、例えば44番札所大宝寺の御本尊がいらっしゃったら、この道のりの半分を来ていることになり、進行状況の目安にもなります。

71番札所弥谷寺の御本尊の辺りで道がコンクリート舗装路に様変わりして、それと同時に弘法大師修行の聖地が近づいていることを知らされます。

ロープウェイ山上駅

↓ 舗装路

WC

↓ 未舗装路

71番札所弥谷寺御本尊 ※今ここ

ロープウェイ山上駅からここまでは登坂が気にならないくらいの勾配で緩やかに登ってきますが、ここから先は少しだけ急坂区間です。それゆえかこの急坂部分は歩きやすいように舗装化されています。

ここまで徒歩10~15分で、道中には岩をよじ登るといった難所はないのでご安心ください。

88番札所大窪寺御本尊の薬師如来まで来たら、そこは南舎心ヶ嶽です。ひとまずおつかれさまでした。

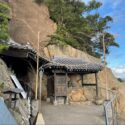

弘法大師修行の霊地「舎心ヶ嶽」

南舎心ヶ嶽の山上に身を置き虚空蔵求聞持法の修行に励む姿の像は、弘法大師入山1200年を記念して平成5年(1993年)に造られました。

774年(宝亀5年)6月15日 讃岐國多度郡屏風浦で誕生

792年(延暦11年) 長岡京の大学寮に入寮

793年(延暦12年) 退学して山野での修行に身を移す

798年(延暦17年) 聾瞽指帰を著す ※後の三教指帰(さんごうしいき)

804年(延暦23年) 東大寺戒壇院で得度受戒

・

・

・

現在の香川県で誕生した弘法大師空海は、高度な学問を身に付けるために一旦は京の大学に入学したものの、指導要領などに疑問を感じ翌年には退学しています。座学や書物から教養を得る教育方針に疑問や物足りなさを感じた、といわれています。後年、遣唐使以来親交があった最澄とも同様の件で論争になり仲違いしていることから、向学に際しその部分は相当な想いがあったのでしょうね。

大学を中途退学した空海は生まれ故郷である四国に戻り、自身の信念である自然の中に身を置き自身を高める修行の道を選びました。24歳の時に著した聾瞽指帰(ろうこしいき)の序文において、

阿國大瀧嶽に登り攀じ、土州室戸崎に勤念す。谷響を惜しまず、明星来影す。

と記しています。

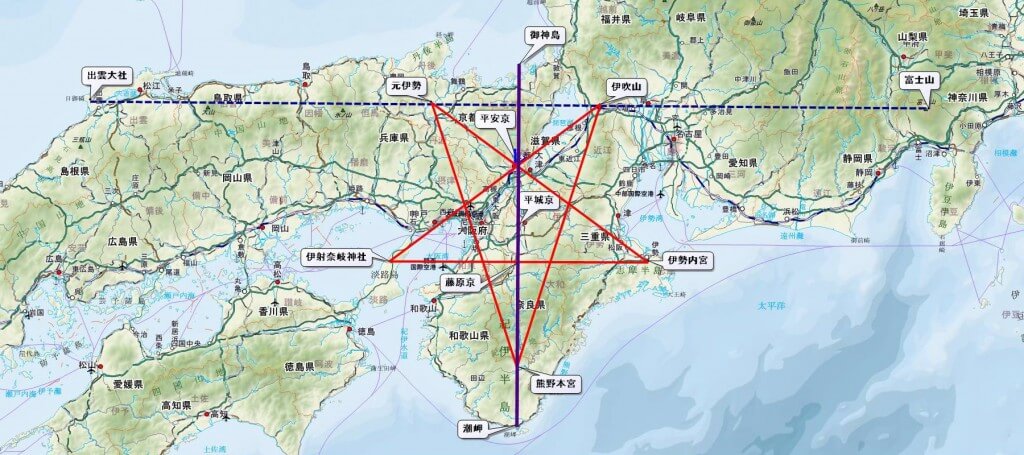

その序文に登場する地名は2ヶ所ですが、伝承の上ではこの時期に空海は自然豊かな四国の山野を遍く駆け回って修行に励んだとされます。そのような場所を訪ねて回るのが今日我々が親しんでいる四国遍路の起源なわけですが、

阿國大瀧嶽(あのくにたいりゅうがたけ)→現在の21番札所太龍寺付近

土州室戸崎(どしゅうむろとざき)→現在の24番札所最御崎寺付近

すなわち前者の大瀧嶽がこの場所、現在の南舎心ヶ嶽になるわけです。自身の著書に名指しで記載していることから「この場所こそは!」の閃きがあったことが考えられます。ここで虚空蔵求聞持法(こくうぞうぐもんじゅほう)の修行を開始しますが、そこへ現れたのが現在の21番札所太龍寺の持仏堂に描かれている龍で、それが修行の邪魔を企てるものですから堪りません。剣を手にしてそれを退治したわけです。

阿國大瀧嶽ではその龍との対決でパワーを使ってしまったのか、この場所に嫌気がさしたのか、修行を断念して、土州室戸崎へ向かいました。結果的に室戸崎での修行は成満して、そこで自身が得た体験から空海を名乗るに至りました。

この時期に四国各地を巡錫していた空海の姿が、現代では「修行大師像」として表されています。すなわち20代の容姿なのですが、空海の20代は24歳で聾瞽指帰を著した以外はその記録が残されているものではなく、31歳で遣唐使船に乗るまでの期間の足取りはほとんどわかっていません。自ら俗世からの距離を取って自身を高めることに心血を注いでいたということなのでしょうね。

※諸説あります

南舎心ヶ嶽へ向かうにあたっての注意点

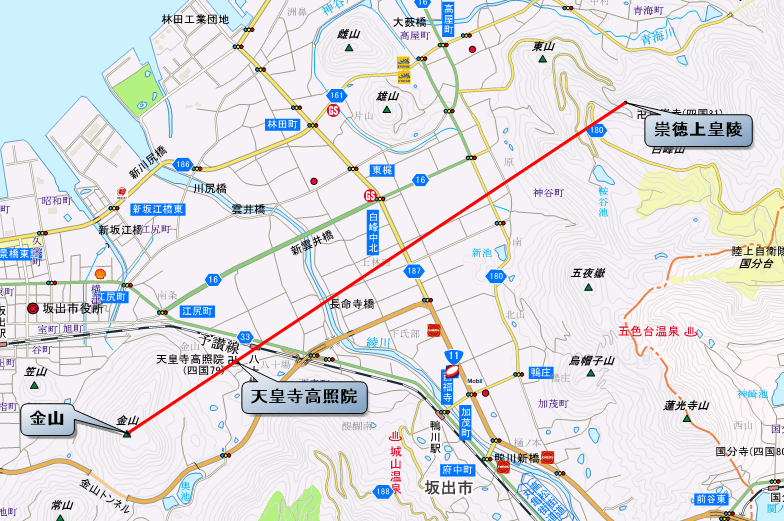

南舎心ヶ嶽と太龍寺ロープウェイ山上駅(その近くに21番札所太龍寺がある)との位置関係はこんな感じです。

南舎心ヶ嶽の大師像へは接近することができます。そのためには手前の岩を鎖を用いてよじ登る必要があり、像の周辺も手すりなどはない断崖絶壁です。危険ゆえ寺院が入山を禁止していた時期もあったように思います。

私はというと、入山規制が行われていない時期に一度だけ大師像の近くまで行ったことがありますが、高いところが好きではないのでその一度で十分です。いずれにしても寺院の指示や天候などを考慮しての入山可否判断をお願いします。

南舎心ヶ嶽は太龍寺奥之院として納経をいただくことができますが、いわや道・平等寺道の進行を計画している場合は、その授与のために行ったり来たりになる可能性があるので注意が必要です。

もしこの場所から21番札所太龍寺の境内へ戻らず、いわや道を経由しての下山及び22番札所平等寺への進行を考えているならば、南舎心ヶ嶽を訪れる前に納経をいただく必要があります(参拝前なので納経を受けることができるかどうかはわかりません)。でなければそれをもらうために寺院と南舎心ヶ嶽の坂道を登ったり下ったりの繰り返しになってしまいます。その点はあらかじめご注意ください。

※いわや道方面に進んだ先にある中務茂兵衛標石に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【21番札所太龍寺近く】山中で目にすることができる状態が良い中務茂兵衛標石

21番札所太龍寺からさらに山を登った先の弘法大師空海修行の霊地「舎心ヶ嶽」には、断崖絶壁に空海が修行した様子を表現した石像があります。空海の修行の足跡をより身近に感じることができると思いますので、ぜひ立ち寄ってみてください。

【「舎心ヶ嶽」 地図】