71番札所弥谷寺から別格18番札所海岸寺への遍路道後半は、悪路急下り坂との闘い。うっそうとした森林に潜む「砂防ダム」を抜けた先には、お大師さまが修行した「虚空蔵寺」がひっそり佇んでいました。

天霧城跡の先は沢下りのある急坂と西国三十三観音巡り

71番札所弥谷寺から別格18番札所海岸寺を目指す遍路道は後半に入ります。

※前半の「天霧城跡」までの遍路道の様子は、以下リンクの記事もぜひご覧ください。

【71番札所弥谷寺→別格18番札所海岸寺・前編】難攻不落の「天霧城」制覇を目指す別格霊場への登山道

「天霧城跡」手前の分岐点からは、白方集落の方面に一気に山を下っていきます。

この分岐点を遍路道は左方向に下ります。天霧城本丸跡は直進ですが、あまりに悪路だったため、私は途中で進行を断念し、この分岐点まで引き返してきました。

ここからの下り遍路道は、前半の遍路道にも増して悪路が続きます。

どこが道かわかりますか?その1。写真右方向に木をまわりこみ、木の向こう側を今度は左方向に進む、蛇行急下り坂です。

遍路道に倒木があり、体勢を低くして、頭をすくめて通過します。

いかにもあやしいきのこが生えていたり…

私も何度もからめとられたクモの巣に蛾がひっかかっていたり…

自然豊かな道をいえばそうなのですが、ある程度整備をしておかないと、通行すること自体が危うくなりそうです。

先に進んでいくと、さらにワイルドな光景がありました。

どこが道かわかりますか?その2。写真左側は沢になっていて、沢を渡って写真右方向に進み、沢沿いを進む遍路道。

どこが道かわかりますか?その3。ここまでくると道を判別できないですね。写真右の赤い布がぶら下がっているあたりが道ではありますが、沢の中に足を入れざるをえないような場所もありました。

これだけワイルドな沢下り遍路道は他所でも見かけることは少ないと思います。

雨天時などはかなりの水量が流れる可能性もあるので、細心の注意が必要です。

このあたりはミニ西国三十三観音巡りができるようにもなっていて、遍路道沿いには観音様がいらっしゃいました。

うっそうとした森の中に佇む観音様。ビクビクしながらの危険な道中には、ほっと癒されたご尊顔です。

巨大な「砂防ダム」と草刈ボランティア

急な下り坂が一段落して、少し先の視界が開けてきたなと思ったら、いきなり巨大なコンクリートの塊に遭遇です。

森からようやく抜けられたと思ったら、またもや危険を感じる光景がありました。

このコンクリートの巨大建造物は「砂防ダム」で、土砂崩れ発生時に活躍するようです。

土砂崩れ…?

そんな道を下ってきたかと思うと肝を冷やしましたが、ここまでたどり着ければもう安心です。

砂防ダムを下から見上げるとこんな感じです。こうやって見ると見ごたえがある建造物ですが、森の先にいきなり見えて上から見下ろしたときはびっくりしました。

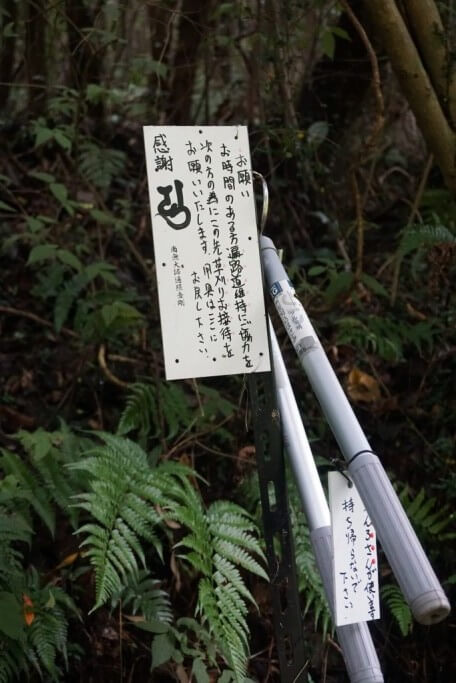

この砂防ダム周辺の遍路道は、コンクリートの階段があったりする整備された道なのですが、通行する人の数が多くないからか、少しほおっておくと草木が生え放題になるようで、こんなものも置いてありました。

草刈用のはさみです。みんなが少しずつ刈っていれば、遍路道が維持されていきますね。

ここまでご紹介してきたとおり、かなりの悪路なので、この道に入り込んで整備をしていくのもたいへんな苦労が伴います。

通るお遍路さん自身が、少しずつでも整備に協力できればよいですね。

砂防ダムから下る道からは、瀬戸内海がきれいに見えました。

三番の観音様を砂防ダムをバックに写真におさめて、ワイルドな遍路道を制覇です。

お大師さまが修行した「虚空蔵寺」

砂防ダムを抜けてくると、田畑と民家が広がる住宅地に出ますが、この道の途中に立ち寄りスポットを発見しました。

舗装路を下ってきた左側に、なにやらお堂のようなものが見えました。少しだけ道をそれて敷地内に入ります。

ここは「虚空蔵寺(こくうぞうじ)」で、その昔お大師さまが虚空蔵求聞持法を修められた霊跡なのだそうです。

「弥谷寺」と「海岸寺」の間を今回のように歩くことがなければ、わざわざ訪れるお遍路さんは少ないと思われるお寺で、私が訪れた際も人の気配はまったくありませんでしたが、札所以外にもこのようなお大師さまゆかりの史跡は四国内に無数にあり、少しずつでもお大師さまの足跡をたどっていきたいものです。

「虚空蔵菩薩」と「弘法大師」がまつられている本堂。

歴史を感じる遍路石も残されています。

人気のないお寺にむしろ霊厳な空気を感じました。油断していると見逃して通過してしまうほど、ひっそりと佇んでいるお寺です。

【「虚空蔵寺」 地図】

71番札所弥谷寺から別格18番札所海岸寺への遍路道はワイルドな山道ではありますが、「天霧城跡」「砂防ダム」「虚空蔵寺」と見どころがたくさんある昔ながらの道のりです。

天候状況を考慮し装備を十分に整えて安全を確保した上で、ぜひ一度は歩まれてみていただきたい遍路道のひとつです。