高知県と愛媛県をわける「篠山」の頂上に、弘法大師空海ゆかりの番外霊場「篠山神社」があります。かつては多くのお遍路さんが訪れていた聖地への登山の様子をご紹介します。

標高1,065mの篠山の頂上付近に四国八十八ヶ所番外霊場の篠山神社があります。

霊場と花の山「篠山」

篠山の山頂に四国八十八ヶ所の番外霊場があるため、登山道はすなわち遍路道でもあります。

愛媛/高知県境に位置するその山の名は「篠山(ささやま)」といいます。

一般的に篠山というと兵庫県の丹波篠山を思い浮かべるところですが、当地の篠山はミヤコザサの大群落があることに由来するそうです。

古くから信仰を集めていた霊山で、ふもとの愛媛県・高知県の住民のみならず、お遍路さんも参拝するべき霊場として古い文献に登場します。

真念法師の著した「四国邊路道指南(しこくへんろみちしるべ)」においても、

「お月を打つとお篠は打たないが、お月を打たない遍路は、観自在寺を打ったあと再び札掛に打戻りお篠を打った」

お月…月山神社(現・高知県大月町)

お篠…篠山神社(現・愛媛県愛南町) ※この場所

のような感じで紹介されています。

※月山神社に関しては、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【大月小学校おへんろ授業1】大月町の月山神社で御神体と神仏習合の歴史にふれる

※40番札所観自在寺から篠山方面の道中の様子に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【愛媛県愛南町】日本一長い学校名を持つ篠山小中学校と平和を願う県境の篠南橋

【愛媛県愛南町】代々篠山信仰を受け継いできた「戸立てずの庄屋」伝説

現代の篠山で有名なものは「アケボノツツジの大群落」です。

春になると頂上付近に存在するアケボノツツジの花々が一斉に開花して、登山者たちを魅了します。年々その大群落は縮小傾向のようで、獣害防止ゲートの設置など保全活動が行われているようでした。

私が篠山に訪れた時は11月だったので、アケボノツツジたちはひたすら春待ちな感じです。

篠山第一駐車場から登山

愛媛県側・高知県側の車道が合流する地点が篠山第一駐車場で、登山拠点にもなっています。

登山の始まりは篠山第一駐車場からです。こちらまで愛媛県側・高知県側共に自家用車で来ることができます。

私は愛媛県側から訪れたのですが、道路幅が狭く対向車が来たらどこで離合すれば良いのだろう?という狭路が続く道のりでした。結果的に来た時・山の中・帰る時その全てて誰とも会うことが無かったので事なきを得ましたが、春のアケボノツツジのシーズン等は運転に注意が必要なように感じました。

ちなみに篠山第一駐車場は大部分が高知県の区画になります。愛媛県との県境は写真左隅の愛媛県道332号篠山公園線の標識がある付近に存在します。なので写真右斜めから来る道は高知県宿毛市方面から篠山第一駐車場を目指してくる際に通行する道になります。

実を言うと篠山から下山した帰り道、同じ道を戻るのは面白くないのと前述の離合が心配だったので、宿毛方面からの右端の道を下りようと思ってちょっと覗いてみたんです。道路端は土砂が崩れていて通行することができる部分が狭くなっているわ、それでなくても落ち葉や枝で路面は大荒れで、徒歩で数十m先まで歩いてみただけですが、これはちょっとやばいなと思い、来た道を帰りました。

いずれにしろ篠山第一駐車場への車道アクセスは楽々な道のりではないので、山の麓の二の鳥居からの登山も一つの方法と考えておいた方が良さそうです。

二の鳥居

↓約2時間30分

篠山第一駐車場

↓約1時間

篠山頂上

篠山第一駐車場から山頂までは約1km、徒歩1時間弱の道のりで、頂上までひたすら登り坂が続きますが、整備されているので通行が難しい道ではありません。

100mごとに写真のような距離標が建てられているので気持ちは楽です。

お遍路さんが番外霊場まいりとして篠山神社を目指す場合はこの道が遍路道ということになります。高知/愛媛県境までたどり着いたお遍路さんは、これまでの道中で山上にある札所を目指すときに山の遍路道を通ってこられていると思うので、道の様子は似た感じのものとお考えください。

旧観世音寺と40番札所観自在寺

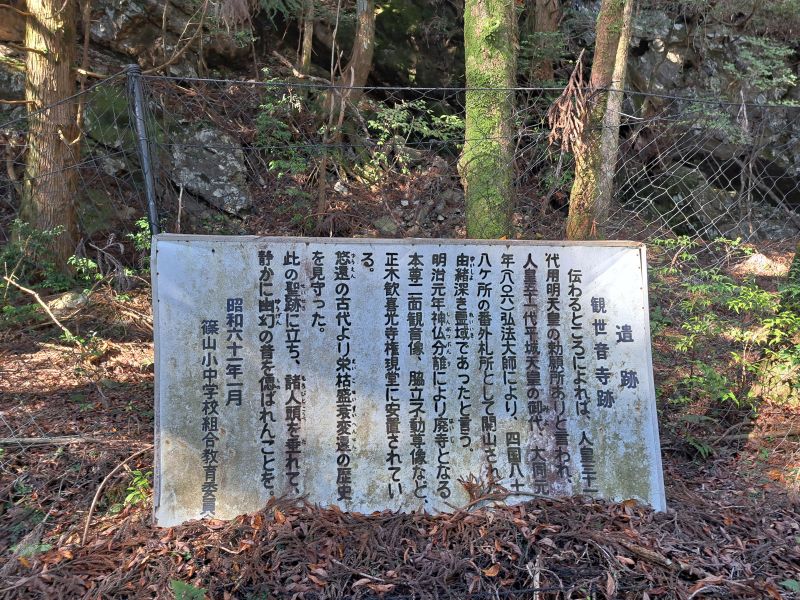

登り進んで行って頂上まで残り300m地点に人工建造物が見られる空間があります。

石垣が積まれ少しだけ開けた地点に到着します。

この場所には明治時代以前までお大師さま由来の寺院があり、それは「観世音寺」と称しました。

篠山の開山は伝わるところ第22代清寧(せいねい)天皇の時代、5世紀後半のことで日本は古墳時代です。最も有名な古墳に大阪府堺市の大仙陵古墳がありますが、そちらへ祀られていると伝わる第16代仁徳天皇は清寧天皇から見て曾祖父に当たります。篠山の開山を始め伝承が色濃い時代です。

時が流れ9世紀頃にお大師さまが篠山を訪れ篠山神社へ観世音菩薩を祀り、その別当寺として当所に観世音寺を建立し、四国霊場としての歩みが始まります。

とはいえ篠山は標高が1,000mを超える深山幽谷の地ですので、遍路道中に篠山神社へ到達することは容易ではありません。その点はお大師さま自身心配していたようで、自身の時代にふもとへ観世音寺に相当する寺院移転を実行します。

その場所を探していたところ荘園(しょうえん)の寄進を受けることができるようになりました。荘園とは古代に存在した朝廷や豪族のような高位な者の私有地のことです。愛媛県愛南町の合併前の自治体の一つに「御荘(みしょう)町」がありますが、地名は荘園が存在したことに由来するものと思われます。

土地が決まり、いざ移転という段階になって、時の第51代平城(へいぜい)天皇が病床にあると知り、その病気平癒祈願所が必要になります。平城天皇はお大師さまと親交があり荘園の寄進を受けようとしているため、その状況を無視することはできません。篠山の観世音寺に相当する寺院をふもとへ移すことは既定路線として、荘園に移転する寺院の性格を病気平癒所に改め薬師如来を祀りました。それが現在の40番札所観自在寺です。

観世音菩薩とは観自在菩薩の略で、病気平癒の薬師如来を祀る寺院にあって寺号に「観自在」と付いているのは、このことに由来するものと思われます。

第50代桓武天皇…第51代平城天皇、第52代嵯峨天皇、第53代淳和(じゅんな)天皇の父

病床にあった平城天皇ですが、結果的に在位は約3年の短期間で、政変などを経て弟の嵯峨天皇に譲位して仏門に入ります。嵯峨天皇といえばお大師さまと並んで称される三筆の一人で、能書家としての親交や東寺の建立に関わるなど、天皇の中でお大師さまと最も関わりが深かった人物です。

観世音寺の移転が行われたのは、このような時代の話です。

三筆…空海(774-835)、橘逸勢(782-844)、嵯峨天皇(786-842)

観世音寺由来の寺宝などは、住民らによってふもとの寺院へ移されたと伝わります。

時代は下り、明治時代になって神仏判然令により篠山神社でも例外なく神仏分離が行われることになります。神社に祀られていた観世音菩薩は退出を余儀なくされ、管理を行っていた観世音寺は廃寺に処され宿坊に転用された後取り壊され、現在この場所に建物は何も残されていません。

その観世音菩薩や数多の寺物を預かり引き継いでいるのが、ふもとにある歓喜光寺です。本尊十一面観世音菩薩の遷座によって歓喜光寺は篠山の前札所として認知されるようになりました。

頂上手前で合流する別ルート

かつてのお遍路さんは、篠山神社を参拝したのち津島方面へ打ち抜けすることもあった。

観世音寺跡を過ぎると頂上までは遠くありません。

篠山神社へ続く稜線まで10分ほど歩くと、津島側からの登山道と合流し参道が現れます。

明治時代以前の四国遍路の不文律の一つに

「お月を打つとお篠は打たないが、お月を打たない遍路は、観自在寺を打ったあと再び札掛に打戻りお篠を打った」

という文言が存在しますが、40番札所観自在寺を参拝して41番札所龍光寺へ向かうにあたり

40番札所観自在寺

↓ 打戻

一の鳥居(札掛、現愛南町広見)

↓

二の鳥居(現愛南町正木)

↓

篠山神社

↓

津島側へ下山

↓

41番札所龍光寺へ

という道順も推奨されていました。その場合、篠山神社参拝後にこの地点から津島方面へ下山したものと思われます。現代の感覚でいえば、打戻もですがわざわざ1,000mある山を越えて次を目指すとは、ちょっと自信が無いなと思えるような壮大なコース取りです。

しかしながら篠山神社へ行かず海沿いの道を進むにしても、柏坂を始めアップダウンがかなりあります。旅費に余裕があれば柏坂ふもとの集落に残されている標石に記されているような宇和島まで船で行く方法もありますが、そうでなければいずれかの山越えは避けられません。

※難所を船で避ける手段もあったことが示されている標石を以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【40番札所観自在寺→41番札所龍光寺】随一の情報量に保存状態を誇る中務茂兵衛標石

篠山単体の登坂は大きいものの、海沿いルートは室手坂・柏坂・嵐坂など何度も坂を登り下りすることを考えると、前者であればそれは篠山だけなのでそちらのほうが性に合うという人もいたかもしれませんね。

篠山頂上にある篠山神社

深山幽谷の山中にありながらとても立派な本殿の「篠山神社」に到着です。

篠山神社は、明治時代以前は「篠山権現」の名で山岳信仰の対象として地域の人々に崇められていました。立派な本殿は何度か建て替えられてきたことと想像しますが、國境地域ゆえそれが土佐の人々によるものであったり伊予の人々が行うこともあったり、運営には曖昧な部分があったようです。それゆえ明治時代初期の廃藩置県で県境を確定させる際、篠山神社が高知か愛媛のどちらに属するのか?となり、大きな騒動に発展することになりました。

西側上空から篠山山頂及び篠山神社を撮影した写真です。

周辺の山々を見渡しても、山頂に建造物があるのは篠山だけで、当地域において篠山の存在感は群を抜いています。

篠山神社への登山道の様子と山頂付近の動画も制作していますので、ぜひこちらもご覧ください。

※篠山山頂にある國境石に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【高知/愛媛県境】天空の番外霊場「篠山神社」にある「土豫國境石」

【「篠山神社」 地図】