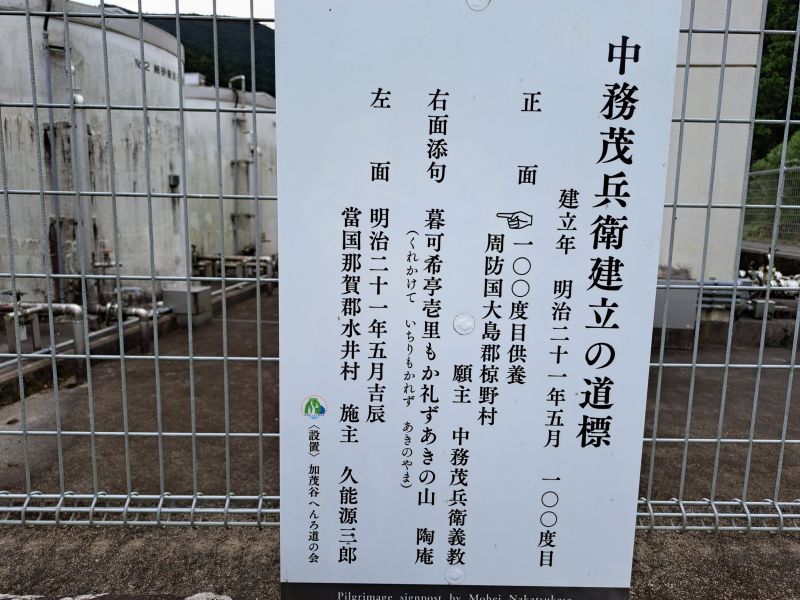

20番札所鶴林寺から下山すると次は21番札所太龍寺へ向かって再び山を登ります。その下山および登山地点、那賀川を渡る水井橋の手前に中務茂兵衛巡拝100度目の標石がのこされています。

こちらの標石は四国各地にそこそこの本数が存在する中務茂兵衛巡拝100度目のもので、全体的に保存状態が良好です。

中務茂兵衛義教

中務茂兵衛義教<なかつかさもへえよしのり/弘化2年(1845)4月30日-大正11年(1922)2月14日>

周防國大嶋郡椋野村(すおうのくにおおしまぐんむくのむら、現・山口県周防大島町)出身。

22歳の頃に周防大島を出奔(しゅっぽん)。それから一度も故郷に戻ることなく、明治から大正にかけて四国八十八ヶ所を繰り返し巡拝する事279回と87ヶ所。バスや自家用車が普及している時代ではないので殆どが徒歩。 歩き遍路としての巡拝回数は最多記録と名高く、今後それを上回ることは不可能に近い。 明治19年(1886)、茂兵衛42歳。88度目の巡拝の頃から標石(しるべいし)の建立を始めた。標石は四国各地で確認されているだけで200基以上。札所の境内、遍路道沿いに数多く残されている。

※これまでに調査した中務茂兵衛の標石に関して、以下リンクの記事に一覧でまとめていますので、こちらもぜひご覧ください。

解説板付きの中務茂兵衛標石

このエリアの中務茂兵衛標石は、地域の方々による解説板が添えられているのがとてもありがたいです。

歩き遍路をしていると標石をしばしば見かけますが、パッと見て字が薄れているなど字を読むことができないと、特にそこには留まらず先を急いでしまうものです。

その点では、こちらの標石は石と看板を見比べながら内容を完璧に把握することができるので、初めて標石を観察するのに適しています。

※この標石よりも20番札所鶴林寺側にあり同じく案内板が設置されている中務茂兵衛標石に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【20番札所鶴林寺→21番札所太龍寺】自然石に刻字された最初期の中務茂兵衛標石

標石正面に表記されている内容

指差し上部にある「寺龍太」は、彫りの深さやフォントが他の字と異なりますし、その部分だけ横から読むようになっているので、後年の刻字なのかなと見受けられます。

<正面>

寺龍太

左(浮彫指差し)

壹百度目為供羪建之

周防國大島郡椋野村

願主中務茂兵衛義教

太龍寺→21番札所太龍寺

戦前の横書きは右から書いた

と紹介されることが多いのですが、それは誤りで「縦書きの一文字改行」が正解です。新聞の見出しや店舗の看板に用いられるケースが多かったようですが、タイトルを目立たせるために字を大きくしてそれを横に並べて見せる手法で、戦前は縦書きが主流だったようです。

そのことから推察すると文章で右から記入する横書きは存在しないか少数派でしょうか。そこは定かではないのですが私は見かけたことがありません。では横書き自体が無かったのかといえばそうではなく、現在と同じように左から記入する横書きのは見たことがあります。

こちらの標石は目立たせる意味での縦書きの一文字改行ではなく、限られたスペースに必要情報を記載するにあたり、この部分しか空きスペースが無かったと考えるのが良さそうです。100度目の標石は茂兵衛さんの石の中では古いほうですが、古い標石では行先の名称が記されていないことはよくあります。

標石右面に表記されている内容

右面には添え句が記されていて、体力的には余裕があるのに先に進むことができない心情を詠ったもののように感じられます。

<右面>

暮可希亭壱里もか礼ず

あきの山 陶庵

「陶庵」とは76番札所金倉寺の僧侶・臼杵陶庵(うすきとうあん)のことと思われます。茂兵衛さんと親しかった人物で、ふたりは共に金倉寺中興第12世・松田俊順(まつだしゅんじゅん)に師事していたため、兄弟弟子の間柄でもあります。 臼杵陶庵は俳階に長けた人物で、彼が寄せた句がいくつかの中務茂兵衛標石に記されています。標石で見かける記名は「臼杵陶庵」「陶庵」「冷善」と様々です。

暮可希亭壱里もか礼ずあきの山(くれかけて いちりもかれず あきのやま)

句の内容から、秋季の日が短い(日没が早い)情景が浮かびます。

「か礼ず(かれず)」は「行かれず」のことでしょうか。体力的には余裕があるのに、日没を考慮するとここから先へ進めない、というような葛藤に似た作者の心情が感じられます。

冒頭で触れましたように、こちらの標石は20番札所鶴林寺と21番札所太龍寺の間にある谷間に位置しています。順打ちであれば鶴林寺山を登って下りてほっと一息、でもまた次に太龍寺山が待ち受ける、そんなロケーションです。

四国八十八ヶ所を回っていると山上に位置している札所がいくつかありますが、それらに挑むにあたり

「登り●時間▲分」

のような、登り時間にばかり目がいきがちです。

ですが、その山上に路線バスが来ていたり宿泊施設があるケースは稀なので、山を登るということは宿や交通機関がある人里まで太陽があるうちに下山を完了する必要があります。春ならまだしも秋だと17時にはもう真っ暗です。

この標石がある場所でいえば、21番札所太龍寺まで約2時間、太龍寺は境内が広いので参拝に約1時間、そこから下山して宿泊施設がある場所まで約1時間、路線バスが運行されている国道195号との交点までだと更に約1時間要します。

太龍寺に関してはロープウェイがあるので、下山はそれを利用する計画であれば1時間アドバンテージがありますが、それとて最終便が17時頃だったように思うので、そこは考えて入山しないといけません。

更にいえば、こちらの標石がある阿南市大井は宿泊施設や食堂が無く、路線バスも現在は無かったように思います。20番札所鶴林寺で疲れるだろうから、ここで区切って翌日に21番札所太龍寺に挑むのは困難で、一山で区切るのであれば野宿なのかな、という状況です。それは現実的ではない部分があるので、

※参考

勝浦町生名

↓ 約2:00/登り

20番札所鶴林寺

↓ 約1:00/下り

阿南市大井

↓ 約2:00/登り

21番札所太龍寺

↓ 約1:00/下り

阿南市加茂町

↓ 約1:00/平地

阿南市阿瀬比町(国道195号)

20番札所鶴林寺登山口である勝浦町生名を朝可能な限り早く出発して、四国八十八ヶ所有数の遍路ころがし2ヶ寺を区切ることなくクリアする、これが一番現実的なプランです。

四国八十八ヶ所には山上の札所だけでなく、越えるために時間を要する峠がいくつも存在します。いずれの場所においても山中で日没を迎えることがないよう、行程の区切りや行く先々の難所情報の収集を入念に行われるようおすすめいたします。

※陶庵の添句がある別の中務茂兵衛標石を以下リンクの記事で紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【76番札所金倉寺門前】初めての中務茂兵衛標石観察におすすめ

標石左面に表記されている内容

まとまった本数が集中する中務茂兵衛巡拝100度目の標石は、明治21年(1888)の上半期に建立されています。

<左面上部>

明治廿一年

五月吉辰

<左面下部>

當國那賀郡水井村

施主久能源三郎

明治21年→1888年

同年4月に市制・町村制が公布され、翌年4月1日に全国31都市に●●市が誕生しました。その時点で誕生した四国内の都市は高知市のみで、近代都市が成立したという観点でいえば、高知市が四国最古ということになります。明治21年(1888)の市制公布時点では他四国三都市も施行地に含まれていましたが、10月1日徳島、12月15日松山、翌年2月15日高松と実際の市制施行には時間を要しています。

市制施行とは別の観点で明治22年の市制公布期頃の都市別人口を見てみると、

1.東京

2.大阪

3.京都

4.名古屋

5.神戸

6.横浜

ここまでは何となく想像できるところだと思いますすが、

7.金沢

8.仙台

9.広島

10.徳島

となっています。

四国トップはもちろん、徳島市が全国10位の都市規模だったわけです。

15.福岡(現5位)

42.札幌(現4位)

明治以降に定住人口が増えた札幌はともかく、福岡市より徳島市のほうが人口が多かったといわれて、信じ難いものがあります。

10.徳島(現41位)

23.松山(現18位)

24.高松(現21位)

25.高知(現32位)

四国四都市の昔と今(明治21年と令和6年)の人口ランキングはこのようになっています。

那賀川を渡る水井橋

標石がある三叉路を石が指す方向に従って進むと、那賀川に架かる水井橋が現れ、次の21番札所太龍寺へはこちらの橋を渡ります。

橋のたもとに制限標識が出ているように道路幅が3mと広くなく橋上に待避所も存在しないので、前後車両が橋を渡ろうとしている時は先に自動車を行かせてから通行する必要があります。

昭和40年(1965)に完成した水井橋(すいいばし)ですが、橋が架かるまでこの場所を通行するお遍路さんは渡舟を利用していました。とはいえこの地点の那賀川は中流域で流れが早いため、増水時など渡舟の運休はたびたび発生していたようです。その時代の大井集落に宿泊施設があったかどうかは定かではないですが、ここで何日も足止めされるわけにいかないお遍路さんははどうしたのでしょうか。

大井から那賀川左岸を下流に向かって進むと、4kmくらい行った先に十八女という集落があります。十八女と書いて「さかり」と読む徳島県屈指の難読地名ですが、大井と比べて川幅がやや広く流れが緩やかな十八女まで来ると、大井が渡れない時でも那賀川を渡れることがあったようです。

しかしながら十八女へ迂回すると、21番札所太龍寺へ向かう道から遠ざかっていきます。今度は那賀川右岸を上流に向かって戻って来ないといけないかといえばそうではなく、その場所からも太龍寺へ続く「かも道」と呼ばれる遍路道があります。

水井橋架橋以降「太龍寺道」を経由するお遍路さんが増えたため、歩く人が減った「かも道」は荒廃していた時期もあったようですが、近年は整備が行われ現在は21番札所太龍寺へ続く遍路道の一つとして認知されています。

その整備を行っているのが、当標石に解説板を設置している「加茂谷へんろ道の会」です。

※水井橋を渡った先に同じく解説板が設置されている中務茂兵衛建立の弘法大師坐像があり、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【20番札所鶴林寺→21番札所太龍寺】「水井の渡し」の守護仏と中務茂兵衛建立の弘法大師坐像

標石メモ

発見し易さ ★★★★★(※★★★★★)

文字の判別 ★★★★★(※★★★★☆)

状態 ★★★★☆

総評:次の札所へ行くために必ず通行する場所で、交差点脇に設置されていることから発見は容易です。標石の状態が良くそのままでも記載内容を解読することは難しくありません。※の星の数は標石単体の場合です。

※個人的な感想で標石の優劣を表すものではありません

【「水井橋手前の中務茂兵衛標石」 地図】